En raison d’une opération de gestion, il n’y aura exceptionnellement

pas d’ouverture anticipée ce vendredi 28 novembre.

Ouverture des portes de la Réserve à 10h.

👉 calendrier des ouvertures anticipées

Merci à tous pour votre compréhension.

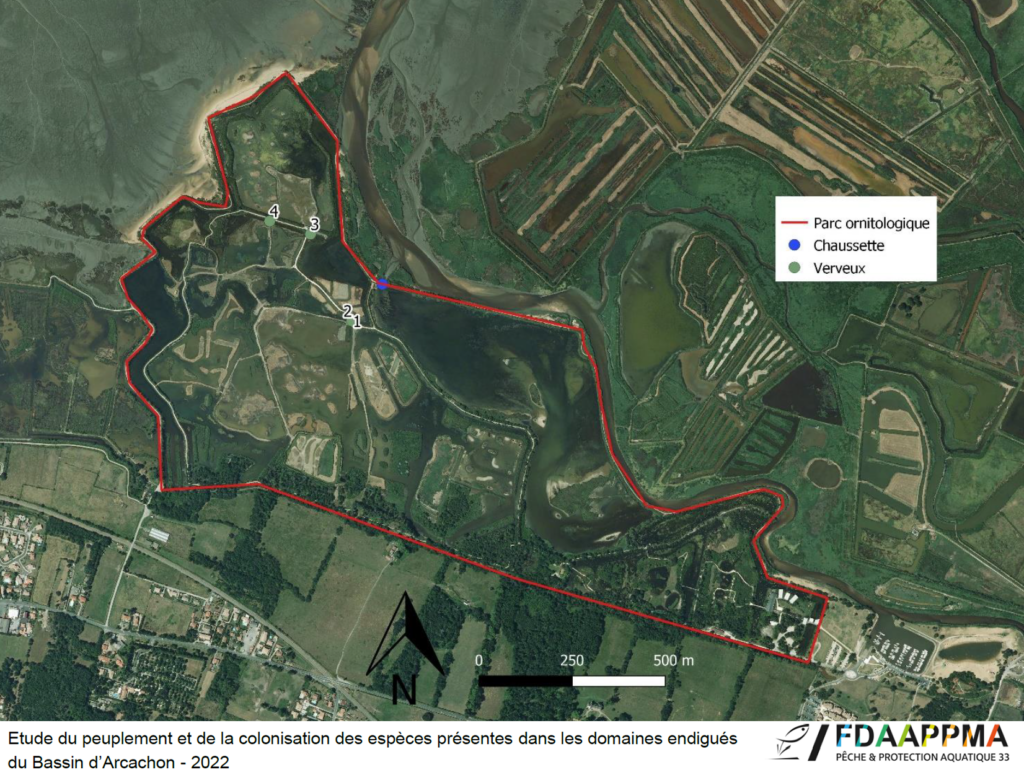

La Réserve Ornithologique du Teich est un espace naturel préservé, aménagé pour accueillir les oiseaux sauvages et favoriser leur observation par le public. 110 hectares de boisements, roselières, prairies, marais maritimes et lagunes se répartissent du secteur continental jusqu’aux rivages maritimes du bassin d’Arcachon.

Cette diversité d’habitats naturels conditionne la présence d’un grand nombre d’espèces

En raison d’une opération de gestion, il n’y aura exceptionnellement

pas d’ouverture anticipée ce vendredi 28 novembre.

Ouverture des portes de la Réserve à 10h.

👉 calendrier des ouvertures anticipées

Merci à tous pour votre compréhension.

Chaque année, les oiseaux des jardins doivent redoubler d’énergie pour trouver leur nourriture et survivre aux basses températures de la saison froide. Nous pouvons les aider à traverser l’hiver, mais pas n’importe comment !

Quand nourrir les oiseaux en hiver ?

Il est recommandé de commencer le nourrissage lors des premiers vrais froids de novembre, lorsque les températures ne dépassent plus les 10°C. Il faudra continuer jusqu’à la fin de l’hiver, au plus tard à la mi-mars dans nos régions. Si vous commencez à nourrir les oiseaux au début de l’hiver, arrêter le nourrissage en cours de saison pourrait être fatal pour les habitués de la mangeoire, qui pourraient avoir beaucoup de mal à trouver leur nourriture ailleurs.

Veillez à remplir les mangeoires tous les jours, sans interruption et sans mettre trop de nourriture en même temps au même endroit. Dans la mesure du possible, déposez la nourriture tôt le matin et en fin de journée.

Au retour des beaux jours, diminuez jour après jour la quantité de nourriture distribuée avant d’arrêter complètement.

Où placer les mangeoires ?

Les mangeoires doivent être placées suffisamment en hauteur pour que les oiseaux échappent aux prédateurs, notamment au chat domestique. Installez-les à l’abri des intempéries.

Quel menu proposer ?

– Des graines riches en matières grasses : tournesol noir (riche en lipides), cacahuètes non salées, millet, avoine, pignons, amandes, noix, noisettes ou maïs concassés… ;

– Des boules de graisse ou pains de suif sans filets (ceux-ci peuvent emprisonner ou blesser les oiseaux !) : privilégiez les graisses d’origine végétale, comme l’huile de colza ;

– Des fruits de saison : pommes, poires… même en mauvais états ;

– Pour les insectivores, les vers de farine déshydratés peuvent être une source de protéines, ne donnez pas d’autres insectes.

Ne proposez JAMAIS de lait ni de pain. Celui-ci gonfle dans l’estomac des oiseaux et peut les rendre gravement malades.

Sans oublier l’eau !

Mettre un abreuvoir d’eau peu profond permettra aux oiseaux de s’hydrater, mais aussi de se baigner. Entretenir leur plumage est indispensable pour résister aux températures hivernales. Il convient de changer l’eau tous les jours, surtout lors des périodes de gel.

Pour éviter la transmission de maladies, mangeoires et abreuvoirs doivent être nettoyés au moins une fois par semaine, à l’eau chaude.

Pour plus de détails :

LPO – Quand nourir les oiseaux

Ornithomedia – Quand arrêter de nourrir les oiseaux

Ornithomedia – Pourquoi et comment donner des vers de farine aux oiseaux des jardins

MNHN – Faut-il nourrir les oiseaux en hiver

La Bernache cravant, cette petite oie migratrice emblématique, est une espèce que l’on peut observer à partir de l’automne sur le Bassin d’Arcachon, un site majeur pour son hivernage. Retrouvez les animateurs de la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon pour des accueils naturalistes à Lanton et des sorties sur l’eau en canoë collectif :

Alors que la migration se poursuit chez les populations de grues cendrées (🗺️suivis journaliers), de nombreux individus ont été retrouvés morts à proximité de sites de halte, tous touchés par la grippe aviaire.

Selon la préfecture de la Marne, près de 500 cadavres ont été dénombrés parmi les 42 000 grues cendrées arrivées autour du lac du Der la semaine dernière. Important site de halte sur le trajet des grues qui cherchent à rejoindre l’Espagne ou l’Afrique du Nord, le lac du Der n’est pas le seul site concerné. Des décès liés à la grippe aviaire ont aussi été constatés en Allemagne et dans le sud-ouest de la France. La mortalité semble s’étendre avec l’avancée de la migration.

La préfecture des Landes a confirmé ce vendredi que des grues cendrées retrouvées mortes près du lac d’Arjuzanx étaient bien porteuses du virus de l’influenza aviaire. Le niveau de risque lié à cette épizootie sur le territoire métropolitain français est désormais élevé.

ℹ️ 𝗤𝘂𝗲 𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲 𝘀𝗶 𝘃𝗼𝘂𝘀 𝘁𝗿𝗼𝘂𝘃𝗲𝘇 𝘂𝗻𝗲 𝗴𝗿𝘂𝗲 𝗼𝘂 𝘂𝗻 𝗮𝘂𝘁𝗿𝗲 𝗼𝗶𝘀𝗲𝗮𝘂 𝗺𝗮𝗹𝗮𝗱𝗲 𝗼𝘂 𝗱𝗲́𝗰𝗲́𝗱𝗲́ ?

– Les services de l’État préconisent de ne surtout pas toucher les oiseaux, de ne pas les approcher et de tenir vos animaux domestiques à distance.

– Signalez immédiatement votre observation auprès de la commune concernée ou de l’OFB (📞05 45 39 00 00).

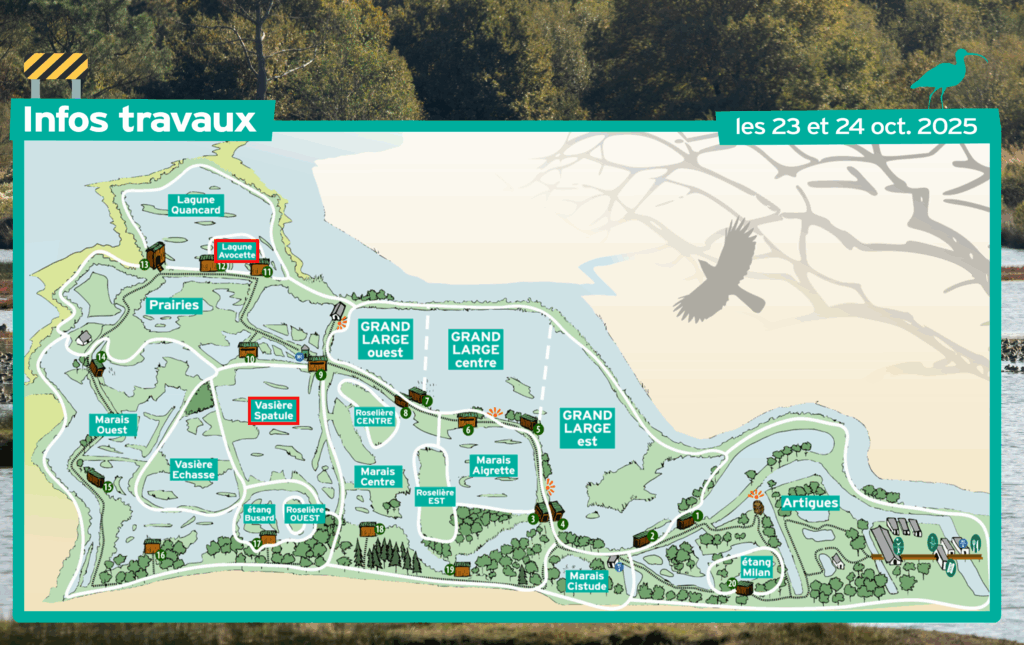

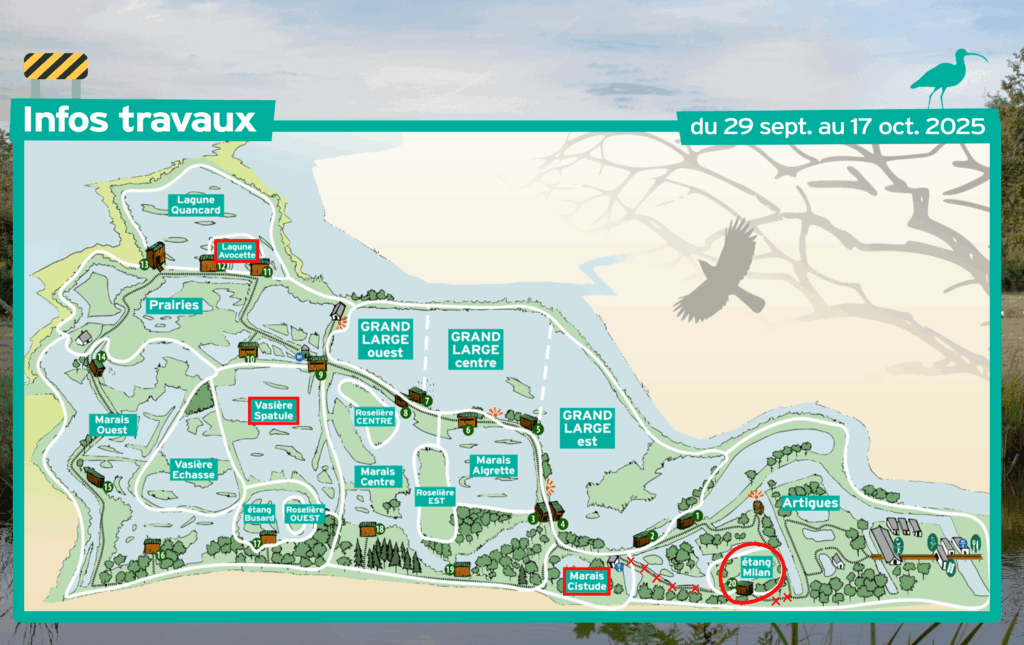

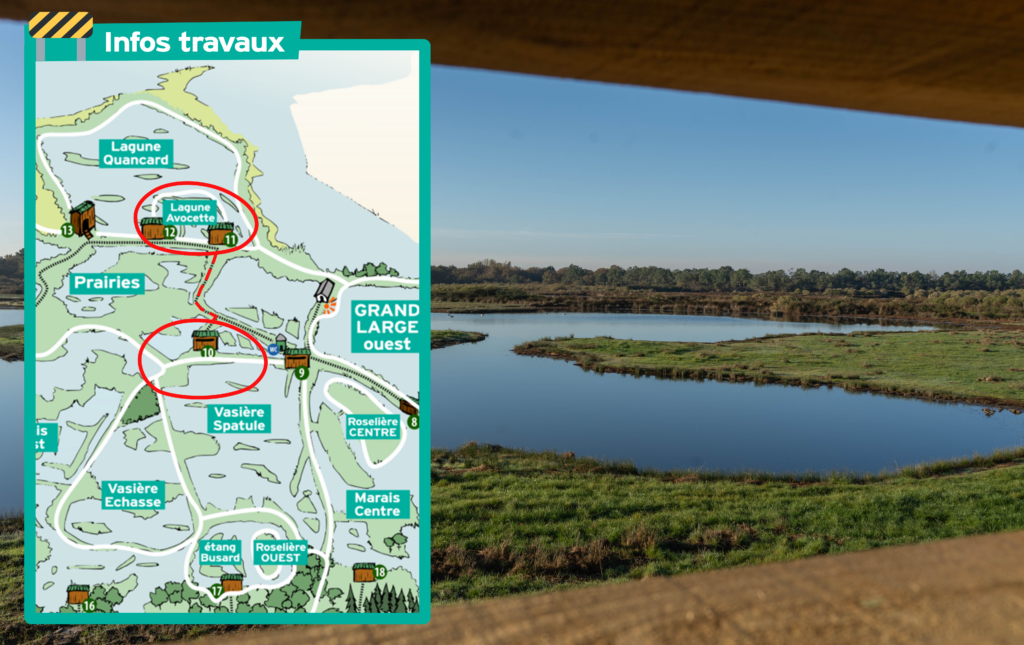

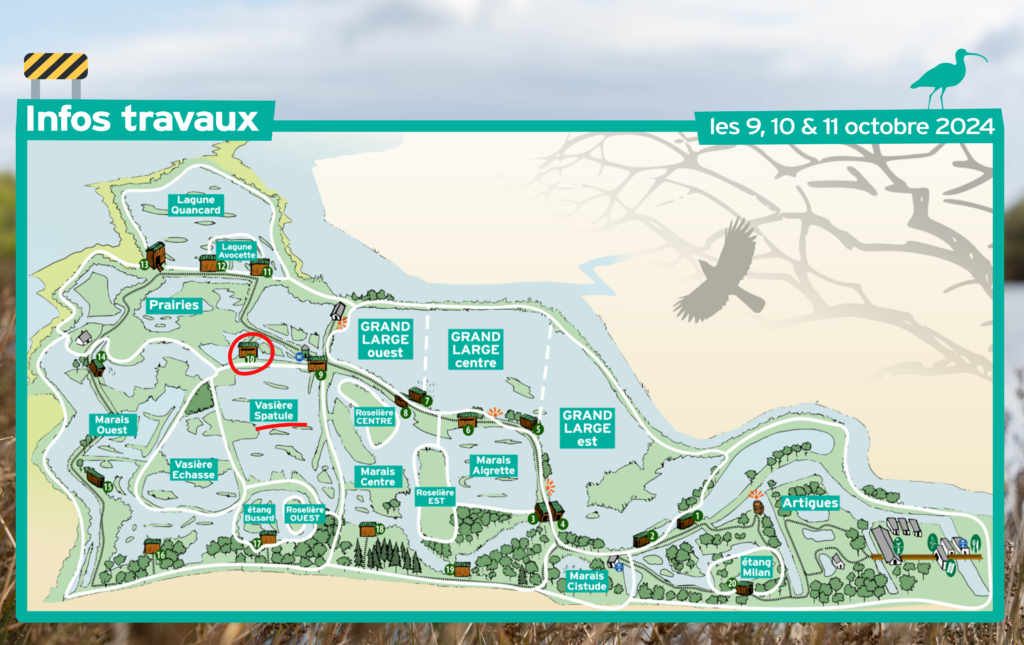

Pour permettre l’installation d’un nouvel ouvrage, les techniciens de gestion du site ont procédé à une baisse du niveau d’eau de la Vasière Spatule. Des interventions à la mini-pelle sont prévues aujourd’hui et demain pour la mise en place d’une écluse toute neuve.

En parallèle, la mini-pelle servira à retravailler une île sur la Lagune Avocette.

Merci pour votre compréhnsion.

Cet hiver, les animateurs du Parc naturel régional des Landes de Gascogne vous invitent à venir découvrir les grues cendrées. Observer et perfectionner son regard, participer aux comptages, en balade ou depuis les observatoires… plusieurs formules sont proposées :

📅 Les 14 décembre et 11 janvier :

Partez pour un après-midi à la rencontre des grues cendrées, avec prêt de matériel d’observation et goûter offert !

🔸 20e/adulte, 13e/enfant

🔸 Départ à 14h du parking de l’église de Callen.

🔸 Infos et réservations : 📞 05 24 73 37 33

📅 Du 26 au 28 janvier :

Embarquez pour un voyage ornithologique placé sous le signe de la diversité des habitats traversés et des espèces observées. Vous partirez à la rencontre des emblématiques grues cendrées et des bernaches cravants à ventre sombre. Vous découvrirez également l’exceptionnelle diversité des oiseaux littoraux hivernants sur le bassin d’Arcachon et des passereaux de la Lande. Accompagné de Christophe Troquereau, animateur naturaliste du Parc naturel régional, vous prendrez vos quartiers d’hiver à la Ferme des filles, exploitation agricole bio, dans d’agréables gîtes forestiers situés au cœur d’un airial traditionnel.

480 € / personne

Incriptions : julien@escursia.fr

Et bien d’autres encore !

👉ℹ️ PAR ICI LE PROGRAMME

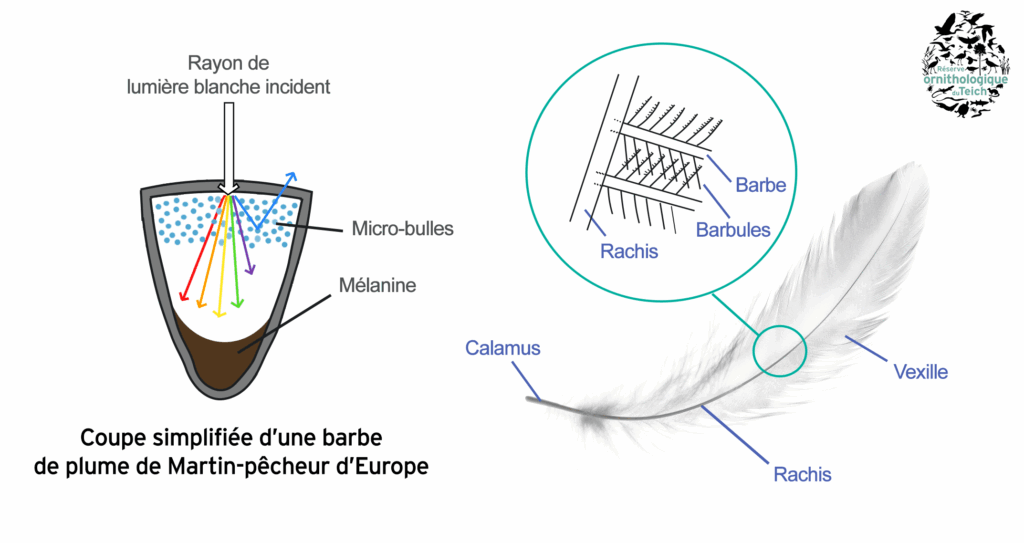

📚 Aujourd’hui, dans le petit glossaire du monde des oiseaux :

Ce n’est pas une légende, son plumage est une véritable illusion d’optique appelée « effet Tyndall » !

🪶 Les plumes du Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) ne contiennent aucun pigment de couleur. Le bleu qu’on lui connaît si bien vient de structures microscopiques qui décomposent la lumière. Plus précisément, les micro-bulles d’air contenues dans les barbes et les barbules de ses plumes associées à une couche de mélanine sombre dispersent et absorbent les autres couleurs pour ne plus diffuser que des longueurs d’onde bleues. En résulte un bleu irisé, qui change de teinte selon la lumière.

Du nom du physicien britannique John Tyndall, qui l’a décrit pour la première fois en 1869, l’effet Tyndall (plus tard aussi appelé « diffusion de Rayleigh ») s’applique à bien d’autres phénomènes autour de nous, du bleu du ciel à celui des yeux (👁️en savoir plus).

📸 Jean-Paul GRAO

Pour aller plus loin :

Aprés plusieurs jours de travaux, le nouvel observatoire 20 est prêt à accueillir ses premiers visiteurs !

Rendez-vous dans la Réserve dès le mercredi 15 octobre pour profiter de la réouverture de cette portion du sentier.

🐢 Aprés plusieurs mois de mise en assec, l’eau est aussi de retour au Marais Cistude.

Belles observations à tous !

Retour sur le chantier :

démontage de l’ancien observatoire

Montage du nouvel observatoire :

Depuis le 8 septembre et jusqu’en février 2026, le SIBA engage une opération de dragage afin d’améliorer la navigabilité dans la Leyre et au Port du Teich. Une intervention indispensable et habituelle pour garantir le bon fonctionnement du plan d’eau.

Afin de préserver l’accès et la sécurité de navigation, une opération de désensablement est conduite sur le Port du Teich. Au total, près de 20 000 m³ de sable seront extraits.

Les travaux mobilisent la drague stationnaire Dragon et le remorqueur SIBA II, ainsi qu’un dispositif d’installations maritimes adapté. Après une phase d’installation en septembre, l’extraction du sable est prévue à partir du 13 octobre et se poursuivra jusqu’à fin février 2026, exclusivement du lundi au vendredi.

Le sable prélevé sera déposé à proximité des balises, ainsi que sur la plage du Teich.

Les caractéristiques de la drague « Dragon »

Cette opération, habituelle sur le port, est essentielle pour maintenir la navigabilité et préserver la qualité du plan d’eau.

Le contournement de la drague :

Vous avez été quelques-uns à remarquer la présence d’un individu peu commun parmi les hirondelles rustiques de passage dans la Réserve ces derniers jours : une Hirondelle rustique toute de blanc vêtue !

Chez les oiseaux, les aberrations dans la couleur des plumes peuvent prendre plusieurs formes :

👉📰 Ornithomedia : l’albinisme et le leucisme chez les oiseaux

Les oiseaux atteints d’albinisme présentent une absence de pigments sur les plumes et des teintes rouge rosée sur la cire du bec, sur les pattes et dans les yeux. Le taux de mortalité étant très élevé chez les jeunes albinos, il est très rare de les observer.

L’Hirondelle observée ici serait plutôt atteinte de leucisme. Son plumage blanc présente des teintes grises sur le bord des ailes et la poitrine, et ses yeux ne sont pas rouges. Le leucisme est dû à une mutation qui, lors du développement embryonnaire, entraine l’absence de mélanocytes (cellules qui synthétisent la mélanine) à certains endroits ou sur tout le corps de l’oiseau.

Le plumage atypique de ces oiseaux peut les exposer à de terribles dangers : détection plus facile pour les prédateurs, rejet de la part de leurs semblables…

Chez les oiseaux leuciques, la reproduction n’est cependant pas toujours impossible :

👉 📰 LPO – Pourquoi certains oiseaux sont blancs ?

📸 Hirondelle rustique leucique, photographiée par Inge van Halder dans la Réserve ornithologique du Teich, le 26 sept. 2025.

Merci à la plateforme Ornithomedia, pour l’article fascinant

et les précieuses précisions apportées à la suite de cette observation :

Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 26 avril 2026, l’espace muséographique du Domaine de Certes et Graveyron (à Audenge) accueille une exposition unique signée Anne Hernalsteen et Xavier Lebrun de l’association APEX.

Une immersion sensorielle pour découvrir le monde fascinant des oiseaux : écouter leurs chants, observer leurs plumes, comprendre leurs migrations et s’émerveiller de leurs parades… Tout un voyage au cœur de la vie ailée.

Une partie spécialement conçue pour les 3-6 ans, intitulée « Boules de plumes », permettra aussi aux plus petits de s’initier à la magie des oiseaux à travers des modules ludiques et adaptés.

Exposition en accès libre et gratuit, tous les jours aux heures d’ouverture du Domaine

Horaires : 10H-13H / 14H-18H (puis 10H-13H / 14H-17H de novembre à mars)

En parallèle, de nombreuses animations seront proposées par le Département et ses partenaires autour de la thématique des oiseaux !

Découvrez le programme >> ICI

Plusieurs opérations sont programmées pour début octobre 2025 dans la Réserve :

🚧 Des interventions à la minipelle sont prévues entre le 29 septembre et le 10 octobre pour la création d’un barrage derrière le marais Cistude, pour reprofiler le plan d’eau au niveau de l’observatoire 20 et pour diverses opérations de maintien au fond de la Réserve.

🚧 Il est temps pour l’observatoire 20 de se refaire une beauté ! Le sentier pour s’y rendre sera fermé du 29 septembre au 14 octobre. Cet observatoire nécessitant d’être totalement reconstruit, nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension.

Les martins-pêcheurs sont nombreux dans la Réserve cette année, il est possible de les observer ailleurs qu’à l’observatoire 20.

Nos conseils ? Jetez un œil du côté des observatoires 9, 10, 14, 15 ou 19 !

Alors que la migration postnuptiale bat son plein, il est temps de revenir sur la saison de nidification 2025 des oiseaux d’eau. Pour les 3 espèces de laro limicoles nicheuses régulières, le bilan est plutôt positif :

🔹 L’𝗔𝘃𝗼𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗲́𝗹𝗲́𝗴𝗮𝗻𝘁𝗲 signe un retour attendu après deux ans d’absence. Grâce aux aménagements réalisés cet hiver, 7 couples se sont installés. Malgré la prédation du Renard, 4 jeunes ont pris leur envol : un succès reproducteur de 0,57 jeune par couple, au-dessus du seuil de renouvellement des populations (0,3).

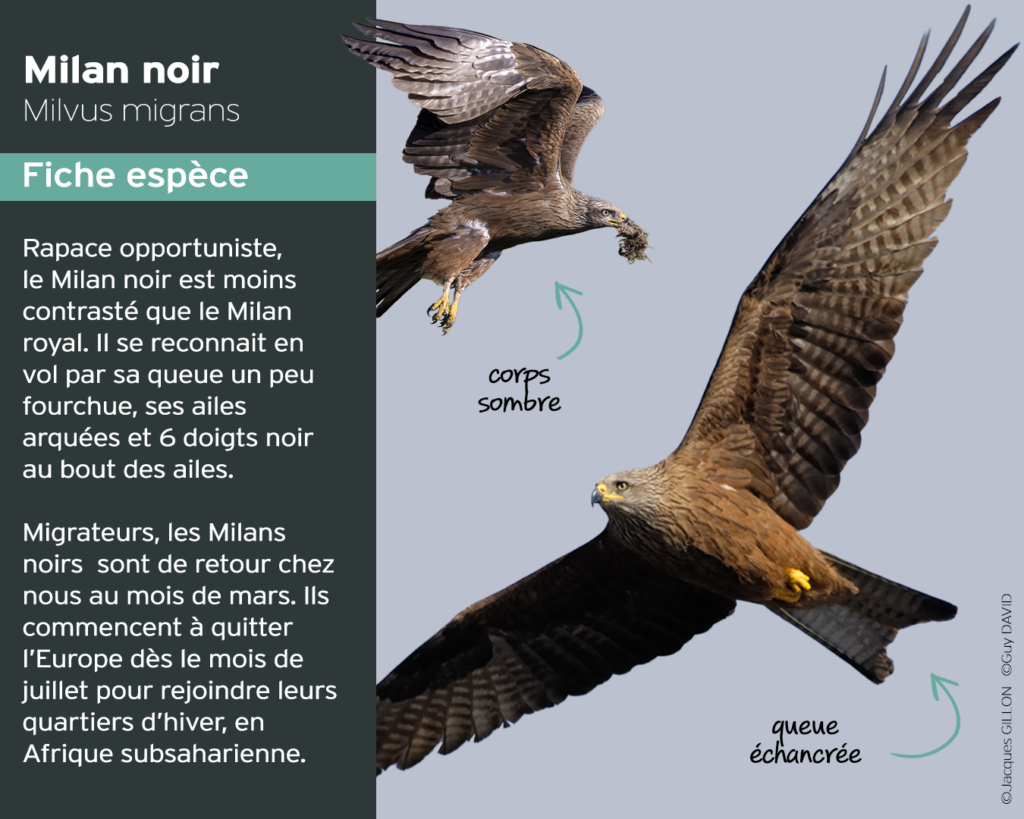

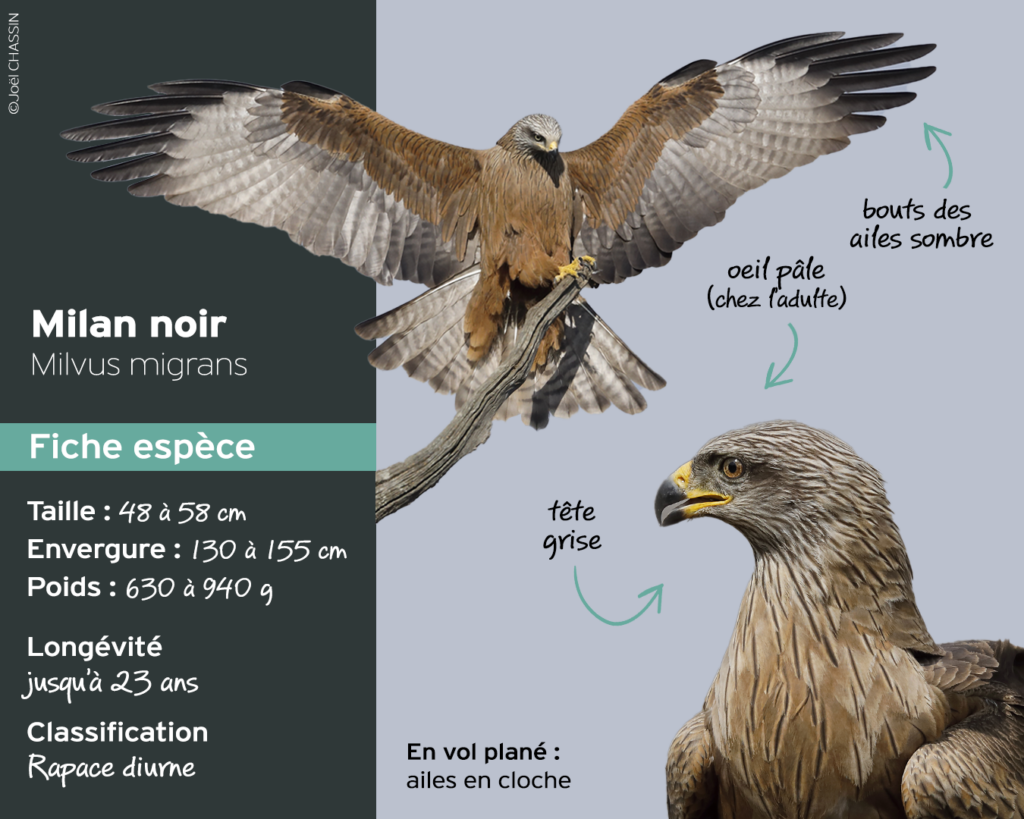

🔹 La 𝗠𝗼𝘂𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗿𝗶𝗲𝘂𝘀𝗲, avec 57 couples nicheurs, a connu une saison plus difficile, victime des attaques du Milan noir. Résultat : 9 jeunes à l’envol, un chiffre dans la moyenne des années passées.

🔹 L’𝗘́𝗰𝗵𝗮𝘀𝘀𝗲 𝗯𝗹𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 réalise une performance record ! Sur 42 couples nicheurs, 40 jeunes ont atteint l’envol, soit un succès reproducteur exceptionnel de 0,95 jeune par couple. C’est le succès reproducteur le plus élevé depuis la mise en place de ce suivi.

Deux couples de 𝗣𝗲𝘁𝗶𝘁 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗲𝗹𝗼𝘁 se sont aussi installés avec succès, donnant chacun 2 jeunes ! Autre surprise de la saison, deux couples de 𝗚𝗿𝗲̀𝗯𝗲 𝗰𝗮𝘀𝘁𝗮𝗴𝗻𝗲𝘂𝘅 se sont installés et ont chacun mené 2 jeunes à l’envol. Une excellente nouvelle, puisque l’espèce n’avait plus niché sur le site depuis 2020. Chez les anatidés et autres oiseaux d’eau, le nombres de couple (ou nichées) est stable par rapport aux années précédentes :

🔹 𝗖𝗮𝗻𝗮𝗿𝗱 𝗰𝗼𝗹𝘃𝗲𝗿𝘁 : 17 couples

🔹 𝗧𝗮𝗱𝗼𝗿𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗕𝗲𝗹𝗼𝗻 : 7 couples

🔹 𝗖𝘆𝗴𝗻𝗲 𝘁𝘂𝗯𝗲𝗿𝗰𝘂𝗹𝗲́ : 5 couples

🔹 𝗚𝗮𝗹𝗹𝗶𝗻𝘂𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗹𝗲-𝗱’𝗲𝗮𝘂 : 11 couples

🔹 𝗥𝗮̂𝗹𝗲 𝗱’𝗲𝗮𝘂 : 2 couples

Avocettes élégantes juvéniles – Josselyne Camiade

Merci à Carolanne (étudiante en Gestion et Protection de la Nature à Périgueux) et Juliette (en licence 3 de biologie à l’université de La Rochelle) pour leur implication dans ces différents suivis.

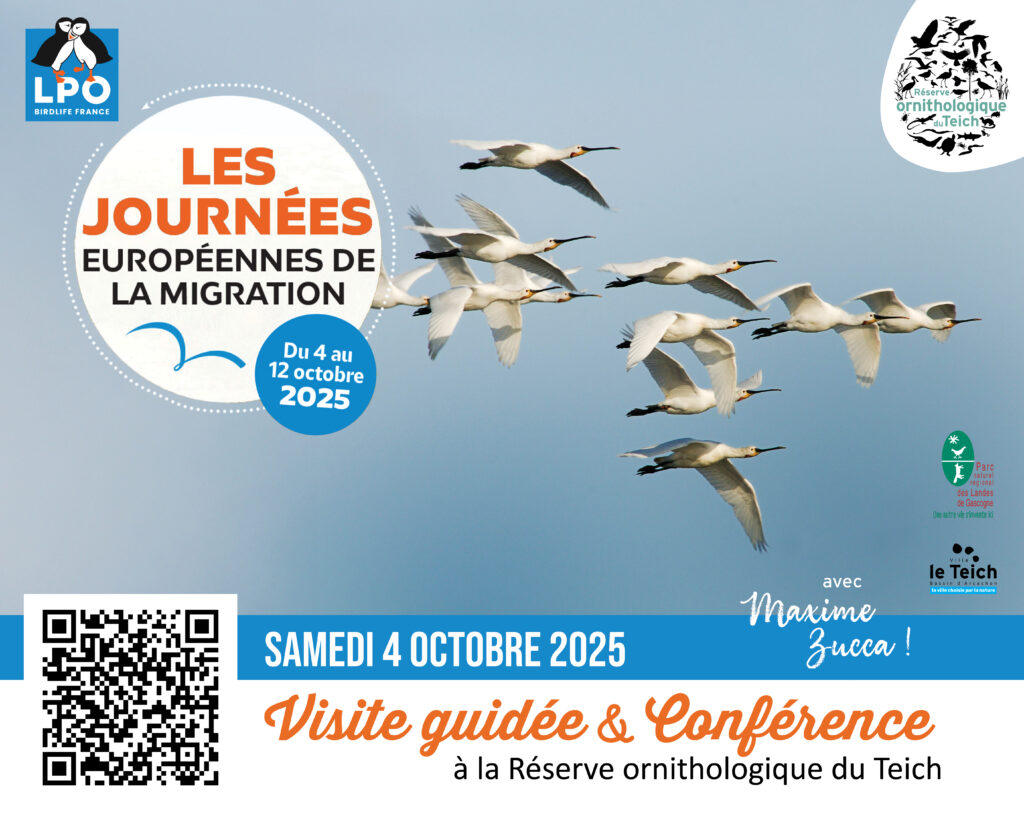

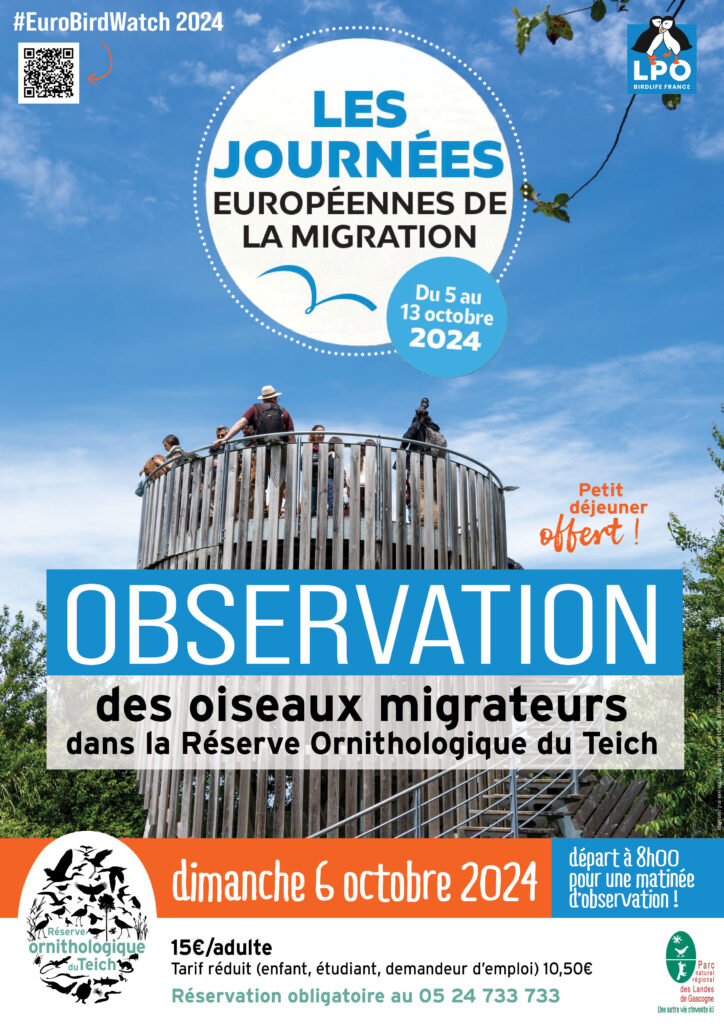

📅 𝗦𝗔𝗠𝗘𝗗𝗜 𝟰 𝗢𝗖𝗧𝗢𝗕𝗥𝗘

À l’occasion des Journées européennes de la migration (organisées en France par la LPO), la Réserve ornithologique du Teich et les guides naturalistes de la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon vous invitent à une journée de rencontres et d’observations le samedi 4 octobre 2025 !

🔸 𝗩𝗶𝘀𝗶𝘁𝗲 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗲́𝗲 𝗶𝗺𝗺𝗲𝗿𝘀𝗶𝘃𝗲 :

Rendez-vous de 15h à 18h pour une balade guidée au cœur de la Réserve ornithologique.

16€/adulte, 11€/tarif réduit, 48€/famille

À partir de 10 ans, jumelles fournies.

Complet.

🔸 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲́𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 :

« 𝗟𝗮 𝗺𝗶𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗼𝗶𝘀𝗲𝗮𝘂𝘅 : 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗹𝗲𝘀 𝘃𝗼𝘆𝗮𝗴𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗱𝘂 𝗰𝗶𝗲𝗹 » avec Maxime ZUCCA !

Qui sont les oiseaux migrateurs ? Pourquoi migrent-ils ? Comment trouvent-ils leur route ? Comment survivent-ils à de si longs et périlleux voyages ?

Réponses à 19h, à la Salle multimédia de la Réserve ornithologique du Teich.

Entrée gratuite, sur inscription.

Complet.

Réservations obligatoires au 05 24 73 37 33

ou via ce formulaire 👉 https://bit.ly/EuroBirdWatch2025

🔸Samedi 6 septembre

Visite guidée et conférence : à la découverte des limicoles du bassin d’Arcachon

👉 infos et inscriptions

🔸3, 10, 17 et 24 septembre, 1er octobre

Visite guidée de la Réserve ornithologique en matinée

👉 infos et inscriptions

🔸Lundi 15 septembre

Formation : les limicoles en migration

👉 infos et inscriptions

🔸20 et 21 septembre

Visite, exposition & atelier gratuits pour les Journées européennes du Patrimoine

👉 infos et inscriptions

🔸4 et 5 octobre

Week-end de formation : les oiseaux migrateurs

👉 infos et inscriptions

🔸Samedi 4 octobre

Journées européennes de la migration : visite guidée suivie d’une conférence de Maxime Zucca !

👉 infos et inscriptions

La Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon (antenne du Parc naturel régional des Landes de Gascogne) et le département de la Gironde proposent des sorties gratuites pour découvrir la biodiversité et explorer les paysages du bassin d’Arcachon. En balade au coeur du delta de la Leyre, en forêt ou sur l’estran… embarquez pour quelques heures aux côtés de naturalistes passionnés :

GRATUIT !

Réservation au 05 24 73 37 33.

📚 Aujourd’hui, dans le petit glossaire du monde des oiseaux :

Le commensalisme est une interaction entre des individus d’espèces différentes, dans laquelle une espèce tire un avantage de l’autre sans que celle-ci n’en trouve ni avantage ni inconvénient. Théorisé au XIXe siècle par le zoologiste Pierre-Joseph Van Beneden, on oppose ce type de relation au mutualisme, où les deux espèces tirent profit de l’interaction avec l’autre. Contrairement au mutualisme, le commensalisme repose sur une asymétrie : seule une des deux espèces trouve un bénéfice à l’action de l’autre.

Chez les oiseaux, le commensalisme peut prendre des formes diverses. Le Héron garde-bœufs (Ardea ibis) accompagne par exemple souvent les troupeaux. En marchant et en retournant la terre, les bovins, les chevaux ou même les moutons mettent à jour les petits invertébrés dont se nourrissent les échassiers. Les hérons profitent de la présence de ces animaux pour se nourrir sans difficulté, sans pour autant les déranger.

De même, de nombreuses espèces d’oiseaux profitent pour s’abriter ou pour nicher des cavités creusées dans les arbres par les pics. Après la période de nidification, les loges creusées par les pics pourront recevoir la visite d’autres oiseaux (mésanges, étourneaux, chouettes, etc.), de chauves-souris ou même de petits mammifères. Les pics jouent ici un rôle d’ingénieurs de l’écosystème. Ils créent des ressources pour de multiples espèces, sans en retirer de bénéfice.

📸 Joël Chassin – Hérons garde-boeufs avec les brebis de la Réserve ornithologique du Teich.

📸 Photo de couverture : Pic noir dans sa loge, photographié par Amandine Soyez

Pour aller plus loin :

Les 20 et 21 septembre 2025, la ville du Teich vous invite à célébrer le patrimoine à travers un programme riche et gratuit ! Balades nature, visites guidées, immersion au sommet du Belvédère, animations marines ou encore expositions vous attendent tout au long du week-end.

Pour l’occasion, la Réserve ornithologique du Teich et la MNBA vous proposent de partir à la découverte des trésors naturels du Teich :

Samedi 20 septembre

de 9h30 à 12h00 – COMPLET

Tous à la vase !

Du haut de plage à l’estran vaseux, de la laisse de mer aux crabes dont on ne distingue que les yeux, venez découvrir, en compagnie d’un animateur nature du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, les paysages du bassin d’Arcachon à marée basse et comprendre comment la vie s’organise avec le balancement des marées. Arpenter, explorer, chercher, contempler seront les maîtres mots de nos découvertes !

Rendez-vous : Sentier du Littoral (parking situé allée de Canteranne, à Gujan-Mestras)

Réservation obligatoire au 05 24 73 37 33.

GRATUIT avec le soutien du Département de la Gironde

À partir de 5 ans.

Samedi 20 septembre

de 13h30 à 17h00

EXPOSITION

Portraits d’oiseaux et accueil naturaliste au Belvédère du port du Teich !

La Réserve ornithologique du Teich propose une exposition hors les murs inédite, au pied du Belvédère du Teich. Venez découvrir les portraits d’oiseaux réalisés au cœur de la Réserve par des visiteurs passionnés !

Et pour prendre un peu plus de hauteur, grimpez à la rencontre de l’animateur nature qui, au sommet du Belvédère, vous apprendra à lire les paysages et comprendre les mouvements des oiseaux du delta de la Leyre.

Gratuit – Accès libre.

(photo ci-dessus : Didier Lae)

Dimanche 21 septembre

de 9h30 à 12h00 – COMPLET

Visite « ornitho-historique » de la Réserve ornithologique du Teich

Les guides naturalistes de la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon vous invitent à une balade « ornitho-historique » sur les sentiers de la Réserve. Un parcours de 4 kilomètres évoquant l’histoire du site et de ses paysages, façonnés par l’activité humaine pour les oiseaux sauvages. « Parc » devenu « Réserve » ornithologique, 110 hectares contribuent depuis 1972 à la richesse et à la protection du patrimoine naturel local. Le temps d’une matinée, venez découvrir les oiseaux et l’évolution de cet ancien lit de La Leyre.

Rendez-vous à l’accueil de la Réserve Ornithologique du Teich

Réservation obligatoire au 05 24 73 37 33.

GRATUIT dans la limite des places disponibles.

Maximum 20 places – à partir de 7 ans

Dimanche 21 septembre

de 13h30 à 17h30

Accueil naturaliste à la pointe du Teich

Un guide naturaliste et sa longue-vue seront présents tout l’après-midi sur le Sentier du Littoral, à la pointe du Teich. Venez à sa rencontre pour découvrir les richesses naturelles du littoral et observer les oiseaux du Bassin d’Arcachon !

Gratuit – Accès libre.

Visiteur régulier à la Réserve ornithologique du Teich et photographe de talent, Joël Chassin a récemment eu l’occasion d’explorer de nouveaux paysages et d’observer dans un autre contexte des espèces habituellement croisées au Teich. Il partage avec nous le souvenir de rencontres exceptionnelles, en mai et juin dernier, au cœur du fabuleux Parc national de Doñana, en Espagne.

Situé sur la rive droite du Guadalquivir, le Parc national de Doñana est la plus grande zone humide du sud de l’Europe. Déclarée réserve de la biosphère et patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO, elle accueille l’une des plus grandes héronnières de la région méditerranéenne !

Marais, lagunes, dunes mobiles, falaises, pinèdes et plages couvrent sur plus 54 000 hectares une mosaïque d’habitats essentiels à la préservation d’espèces menacées. Le Lynx ibérique, l’Aigle impérial ibérique, la Sarcelle marbrée, l’Érismature à tête blanche, la Foulque à crête, le Fuligule nyroca, le Butor étoilé ou encore la Guifette noire y trouvent refuge.

Sur le couloir de migration Est-Atlantique, les marais du Parc offrent des zones de halte, d’hivernage et de reproduction pour des milliers d’oiseaux d’eau. Joël Chassin a pu y observer des spatules blanches et des ibis falcinelles… avec leurs petits !

Nichant en colonie, ces deux espèces construisent leurs nids avec de fines branches. La Spatule blanche pond 3 à 5 œufs (parfois 6) entre avril et mai. Ils seront couvés pendant 24 jours. Les jeunes spatules commenceront à voler à 7 semaines, mais n’atteindront leur maturité sexuelle qu’après 3 ans.

L’Ibis falcinelle pond généralement 4 œufs d’un gris-bleu intense. Ils seront couvés par les deux parents pendant 3 semaines. Les jeunes peuvent essayer de voler à partir de 28 jours. Ceux qui quittent le nid se regroupent pour être nourris par l’ensemble des adultes.

Un grand merci à Joël Chassin pour le partage de ces belles rencontres !

Pour aller plus loin :

👉 Un site classé à l’Unesco

Pour visiter le Parc :

👉 Parc national de Doñana

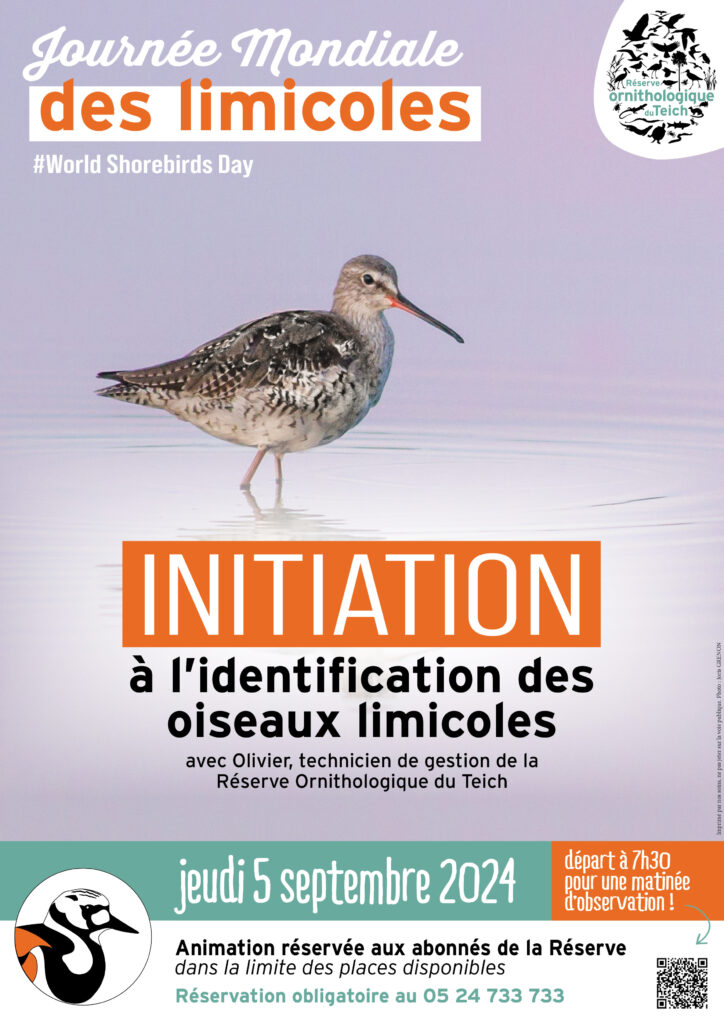

À l’occasion de la Journée mondiale des Limicoles, la Réserve ornithologique du Teich et la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon (antenne du Parc naturel régional des Landes de Gascogne) vous invitent à venir observer et étudier les oiseaux du bassin d’Arcachon !

🔶 𝗩𝗶𝘀𝗶𝘁𝗲 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗲́𝗲 𝗶𝗺𝗺𝗲𝗿𝘀𝗶𝘃𝗲 :

Rendez-vous de 15h30 à 18h30 pour une balade guidée au cœur de la Réserve ornithologique !

🔸16€/adulte, 11€/tarif réduit, 48€/famille

🔸À partir de 12 ans, jumelles fournies.

Visite guidée complète – il reste des places pour la conférence :

🔶 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲́𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 :

Adrien de Montaudouin, ornithologue à la Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin (SEPANSO), donnera à partir de 19h une conférence pour tout comprendre de l’écologie et de la migration des limicoles sur le bassin d’Arcachon.

🔸À la Salle multimédia de la Réserve ornithologique du Teich.

🔸Entrée gratuite, sur inscription.

Réservations obligatoires au 05 24 73 37 33

ou via ce formulaire :👉 Formulaire de réservation

Détails du programme :

🔎👉 Tout le programme

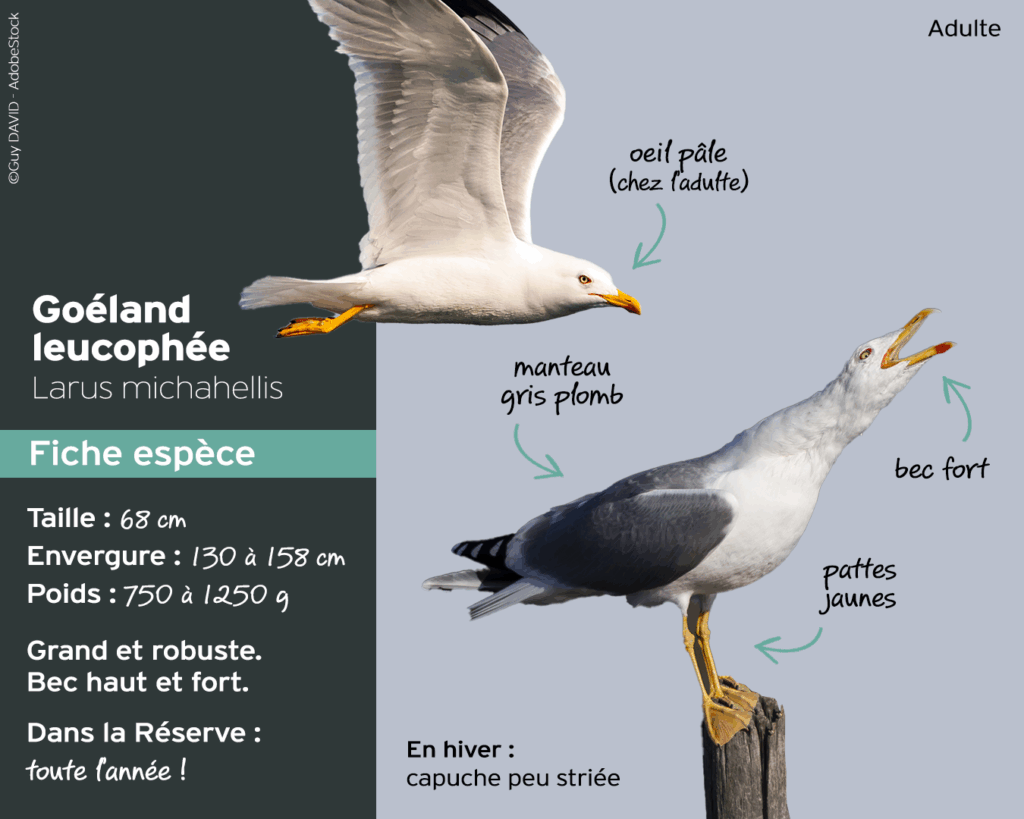

Photo de couverture : Guy David

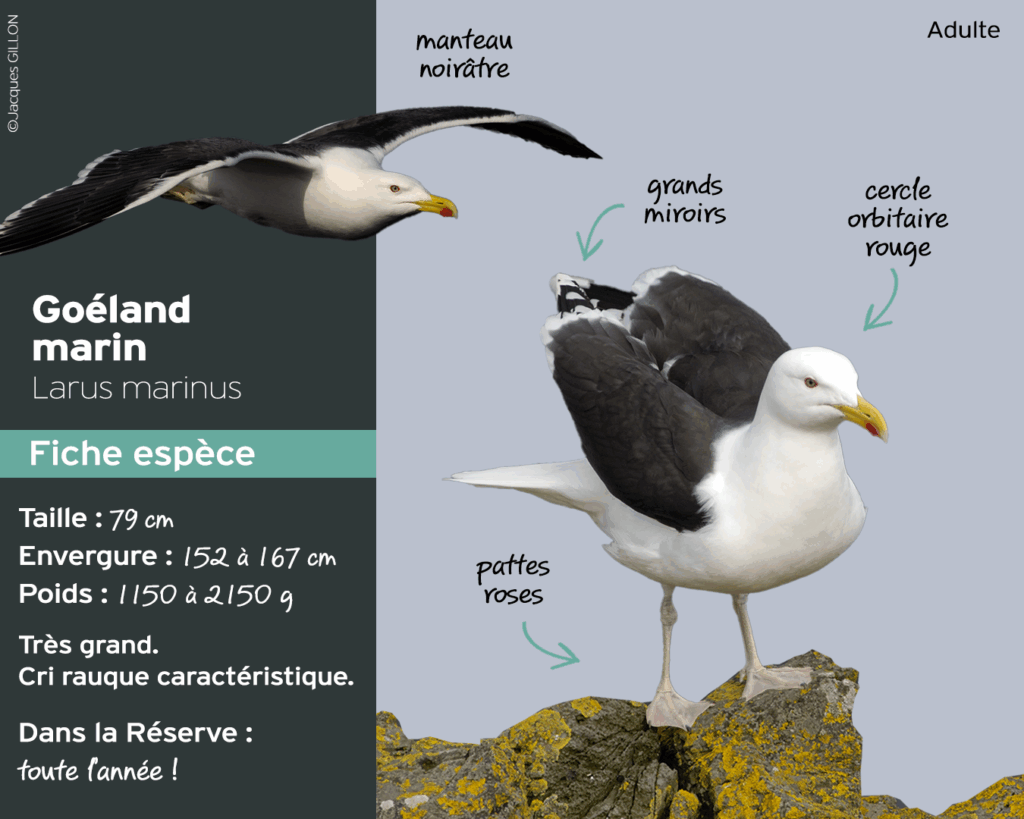

Image ci-dessus : Jacques Gillon

Outre-Atlantique, Bryce Robinson et le Cornell Lab of Ornithology étudient l’incroyable diversité des buses à queue rousse. Bien que très répandue en Amérique du Nord, l’espèce n’a jusqu’ici été que très peu étudiée.

Le projet « Buse à queue rousse » regroupe les données de chercheurs des États-Unis et du Canada pour analyser les variations de plumages et l’évolution des 16 sous-espèces reconnues.

À l’est de l’Amérique du Nord, les buses à queue rousse ont presque toujours le dessus brun, la poitrine et le ventre clairs, une ceinture rayée et une queue rousse. À l’ouest de l’Amérique du Nord, de nombreux individus sont châtain foncé ou chocolat. Un groupe nichant à l’extrême nord-ouest du continent est encore plus sombre, avec une queue qui n’est même pas rousse.

À l’ouest des États-Unis et du Canada, 80% de la population de la sous-espèce calurus présente des formes claires, les 20% restant étant des formes sombres ou intermédiaires.

🔎 L’objectif des chercheurs est de comprendre comment des oiseaux d’une même espèce peuvent maintenir une telle multiplicité de couleurs ? Comment coexistent ces différentes colorations ? Dans quelle mesure ces variations reflètent-elles la structure génétique de l’espèce et son histoire évolutive ?

En attendant les premières analyses, Bryce Robinson et Nicole Richardson partagent un échantillon des centaines de photographies compilées pour ce projet :

👉 Cracking the Red-tail Code: Exploring the Diversity of America’s Most Widespread Hawk

📸 Nicole Richardson – projet Buse à queue rousse.

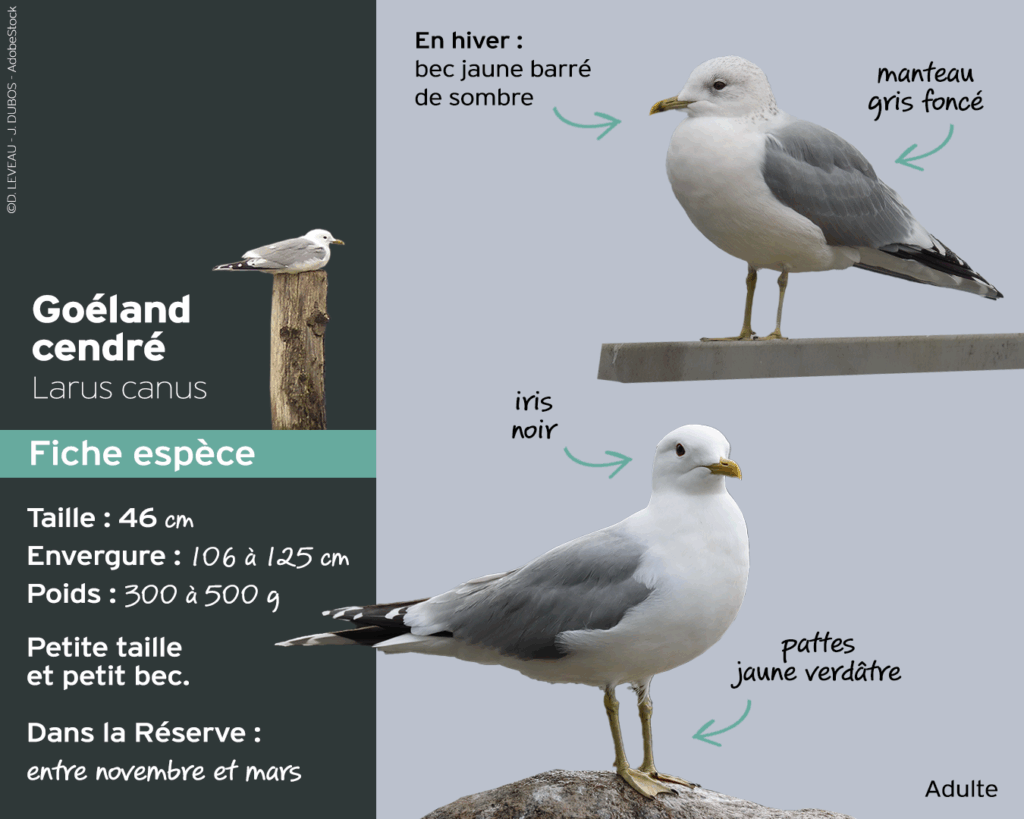

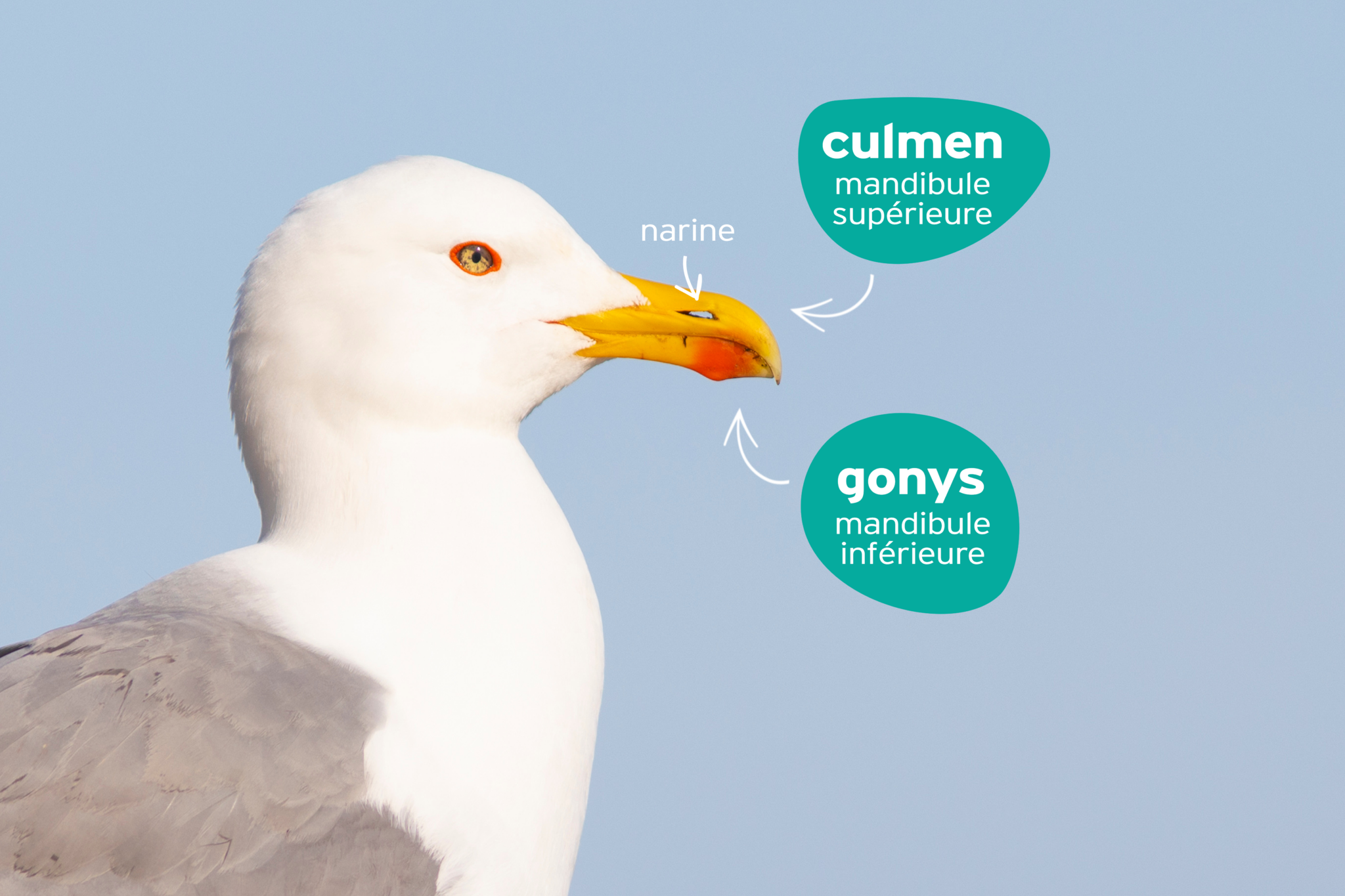

Qui sont les goélands qui visitent la Réserve ?

Apprenez à différencier les 5 espèces les plus observées sur le site :

Pour aller plus loin, la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon propose une formation « Laridés et oiseaux côtiers » en fin d’année :

👉 Les formations de la MNBA

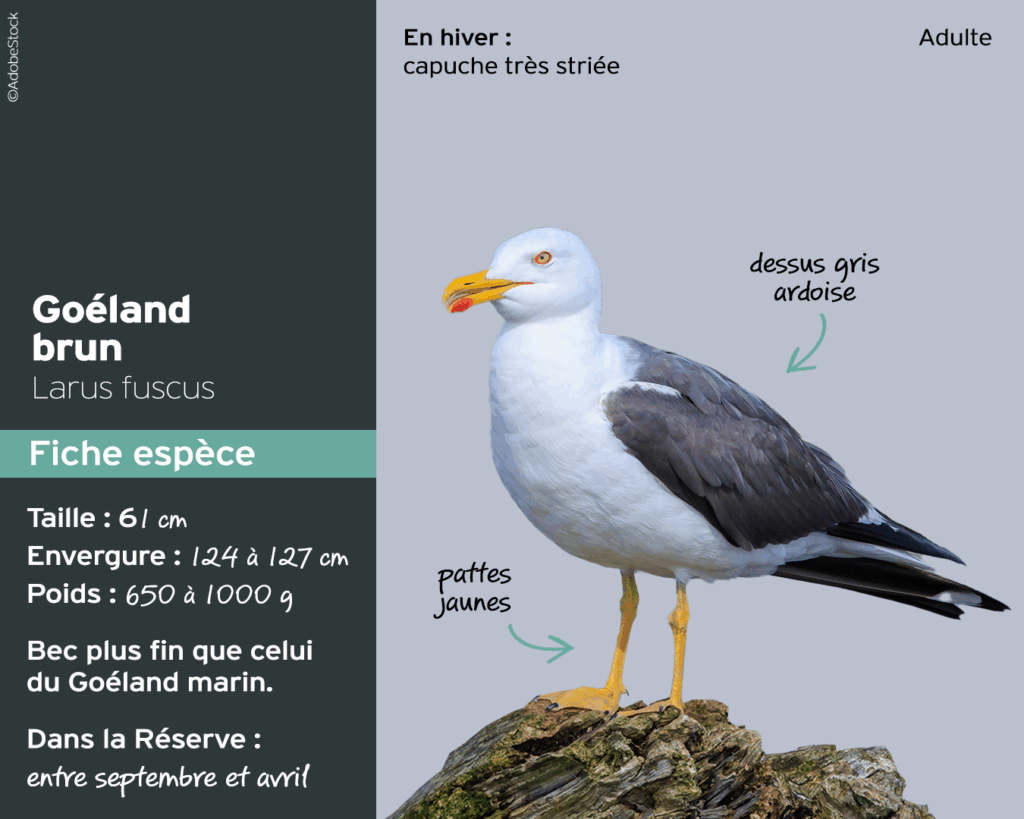

L’heure du rassemblement a sonné chez les milans noirs. Dès le mois de juillet, ces migrateurs au long cours forment des groupes pour regagner l’Afrique subsaharienne. Planeur accompli, le Milan noir tire profit de courants aériens pour parcourir de longues distances sans recourir au vol battu, particulièrement énergivore. Capable de franchir jusqu’à 500 kilomètres en un seul jour (bien qu’il s’en tienne en général plutôt à une distance de 150 à 350 km), il affiche une vitesse moyenne de 48,5 km/h en vol plané.

Son secret ? L’usage des ascendances : des courants d’air verticaux qui élèvent les oiseaux sans qu’ils aient besoin de battre des ailes. On distingue principalement deux types de courants, les ascendances thermiques et les ascendances dynamiques.

Les ascendances thermiques sont produites par le réchauffement du sol par le soleil. L’air chaud, plus léger, s’élève en colonnes invisibles dans l’atmosphère. Souvent marquées par la présence de cumulus (l’air chaud refroidit en altitude pour former des nuages), ces colonnes apparaissent généralement en fin de matinée pour s’estomper en fin de journée. Elles sont totalement absentes en cas de couverture nuageuse.

Une fois engouffrés dans ces courants d’air chaud, les rapaces comme les milans noirs déploient leurs ailes et décrivent des cercles jusqu’à atteindre une certaine altitude. Tant que la vitesse de l’air ascendant dépasse la vitesse de chute propre à l’oiseau, celui-ci peut continuer de s’élever. Lorsqu’il atteint une hauteur suffisante, l’oiseau peut se laisser glisser en vol plané vers la prochaine colonne.

Cet enchaînement de spirales ascendantes et de vols planés en ligne droite est appelé vol à voile. Il permet de couvrir de très longues distances sans effort musculaire. Par temps favorable, un oiseau peut ainsi parcourir plusieurs dizaines de kilomètres sans battre une seule fois des ailes.

Les ascendances dynamiques apparaissent lorsque le vent heurte un relief. Le soulèvement de l’air produit par le vent sur une colline, une montagne ou une élévation modeste créé une portance suffisante pour les oiseaux.

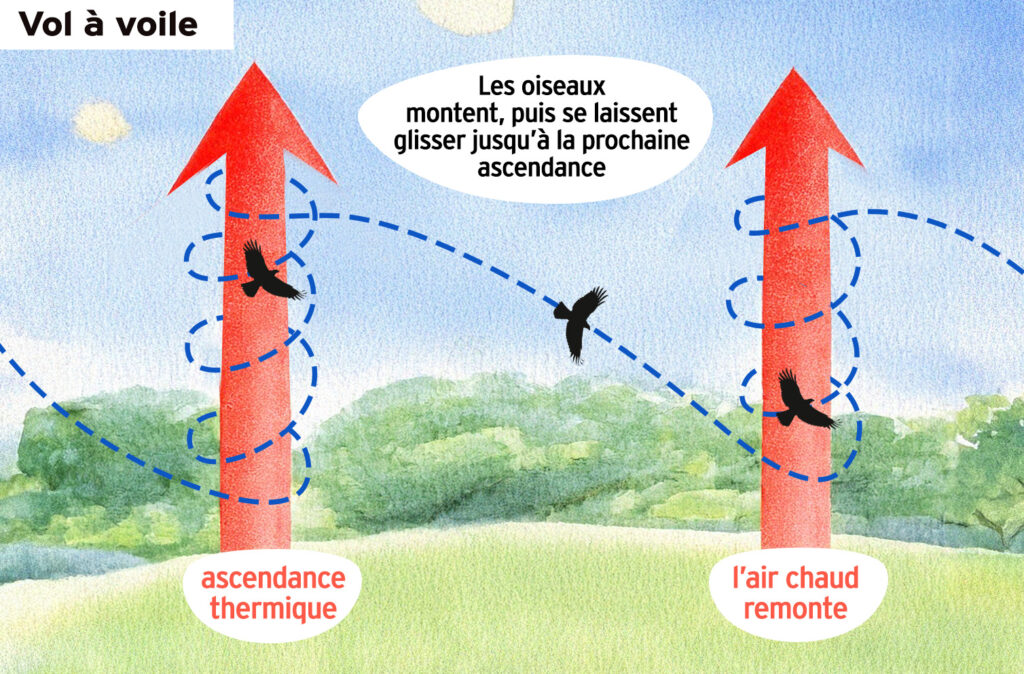

L’utilisation des ascendances est déterminante dans le choix des routes migratoires. Il est, par exemple, très rare de trouver des ascendances efficaces au-dessus de la mer. C’est ce qui conduit les rapaces comme les milans noirs à emprunter des détroits comme Gibraltar, large de seulement 14 kilomètres. Les populations de Milan noir y transitent en groupes parfois très denses. Plus de 91 000 individus ont pu y être recensés en une seule journée. Autre point de passage, ici également soumis aux ascendances dynamiques, le col pyrénéen d’Organbidexka est emprunté par une moyenne de 32 935 milans noirs chaque année (selon les données saisies de 2018 à 2024).

Données Trektellen – Col pyrénéen d’Organbidexka :

Pour aller plus loin :

Ornithomedia – L’utilisation des ascendances thermiques et dynamiques par les oiseaux

Migraction.net – Milan noir (Milvus migrans)

Trektellen.org – Totaux Col d’Organbidexka, Pyrénées-Atlantiques (64) 2016 – 2025

Ornithomedia – La migration : les méthodes de vol actives

Oiseaux.net – Dossier Milan Noir

Plusieurs opérations de gestion sont programmées dans la Réserve pour ce mois de juillet :

✅️ Entretien des digues entre les observatoires 14 et 15 (Marais Ouest).

✅️ Entretien et arasement des îlots de la Vasière Spatule, au niveau de l’observatoire 10 (entre les 18 et 21 juillet).

✅️ Entretien de la roselière Est.

🪧 Pour être informés des opérations en cours le jour de votre venue, consultez les panneaux à l’accueil de la Réserve.

📚 Aujourd’hui, dans le petit glossaire du monde des oiseaux :

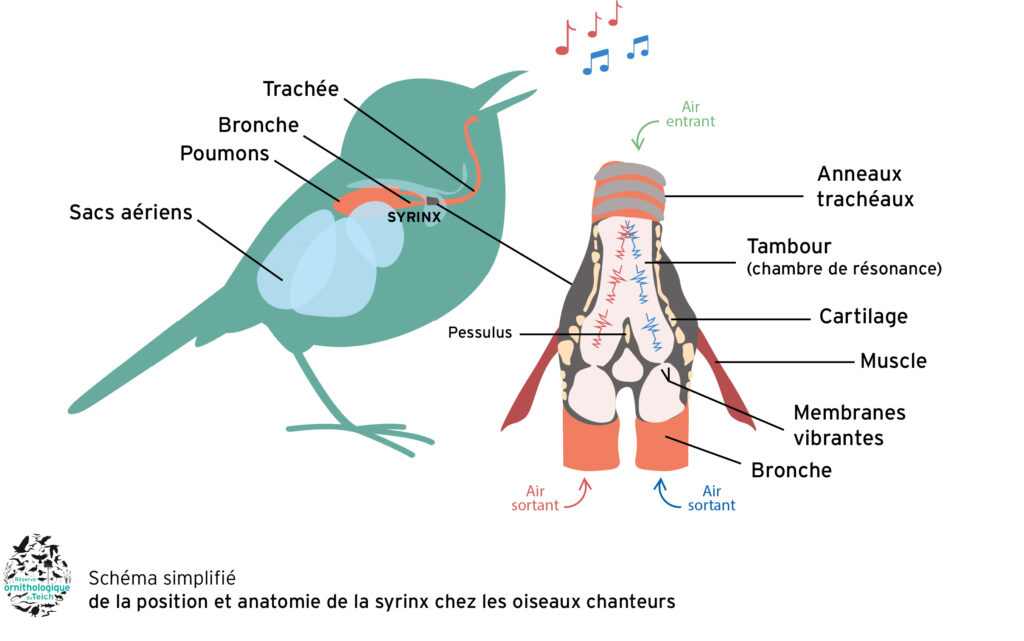

🖊️ Zoom sur : la « SYRINX »

Les oiseaux sont capables de produire une grande diversité de sons. Les pics tambourinent, les cigognes craquettent, certaines espèces font vibrer leurs plumes… Mais bien qu’extrêmement variés, la majorité des sons produits par les oiseaux sont des chants ou des cris. Ils sont générés par un organe vocal que les oiseaux sont seuls à posséder : la syrinx.

Alors que les autres vertébrés utilisent le larynx (situé au-dessus de la trachée) pour émettre des sons, les oiseaux vocalisent exclusivement grâce à la syrinx, située à la jonction entre la trachée et les bronches. Ce positionnement unique dans la cage thoracique, plutôt qu’à l’entrée des voies respiratoires comme le larynx, soulève encore des questions sur son origine évolutive.

Anatomiquement, la syrinx est composée de cartilages et de cavités contenant des membranes vibrantes, mises en action par l’air expiré ou inspiré. Ce sont les muscles qui entourent cet organe qui permettent d’ajuster les tensions et les mouvements des membranes, modulant ainsi le son en fréquence, en intensité et en rythme. Chez certaines espèces, chaque côté de la syrinx peut fonctionner indépendamment, produisant simultanément deux sons différents. C’est cette prouesse que l’on retrouve, par exemple, dans les vocalises des étourneaux sansonnets.

Le système respiratoire des oiseaux joue un rôle essentiel dans le soutien de cette performance vocale. Contrairement aux mammifères, leur respiration repose sur un flux d’air continu, permis par un ensemble de sacs aériens (9 chez la majorité des espèces) et de fins canaux appelés parabronches. L’un de ces sacs, le sac claviculaire, entoure la syrinx et pourrait participer à son efficacité.

Retenons que la syrinx, les muscles qui l’entourent et le système respiratoire des oiseaux sont le fruit d’une coévolution remarquable, qui explique leur capacité à produire des sons exceptionnels.

Le saviez-vous ?

Dans la mythologie grecque, Syrinx est une nymphe. Fille du dieu-fleuve Ladon et suivante d’Artémis, elle se serait changée en roseaux pour échapper aux avances du dieu Pan, qui transforma les tiges en sa célèbre flûte.

Pour aller plus loin :

Planet Vie – Comment et pourquoi les oiseaux chantent-ils ?

Pour la science – Le secret de la syrinx

RadioFrance – Pourquoi et comment les oiseaux chantent ?

Science & Vie – Une origine commune pour le larynx des mammifères et la syrinx des oiseaux

Franz Goller, Current biology – The syrinx

Ornithomedia – La respiration chez l’oiseau

Vogelwarte – Chants et autres sons

Jean-Claude Roché : l’art de capter le chant des oiseaux

BirdNote – Some Birds Have Two Voices

Espèces protégées, les Martinets sont menacés partout en Europe par la disparition des bâtiments propices à leur nidification (renfoncements entre les tuiles, anfractuosités des façades…), par la disparition des insectes et par la prédation.

Découvrez notre dossier spécial :

👉 À LA DECOUVERTE DES MARTINETS

𝗣𝗼𝘂𝗿 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲́𝗴𝗲𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗲𝘁𝘀, 𝘃𝗼𝘂𝘀 𝗽𝗼𝘂𝘃𝗲𝘇 :

L’équipe de gestion de la Réserve accueille une nouvelle stagiaire pour les deux prochains mois. Étudiante en master BEE (Biologie, écologie, évolution) à l’université de Toulouse, Carmen suit le parcours MAB (Man and Biosphere).

Sa mission pour les prochaines semaines ?

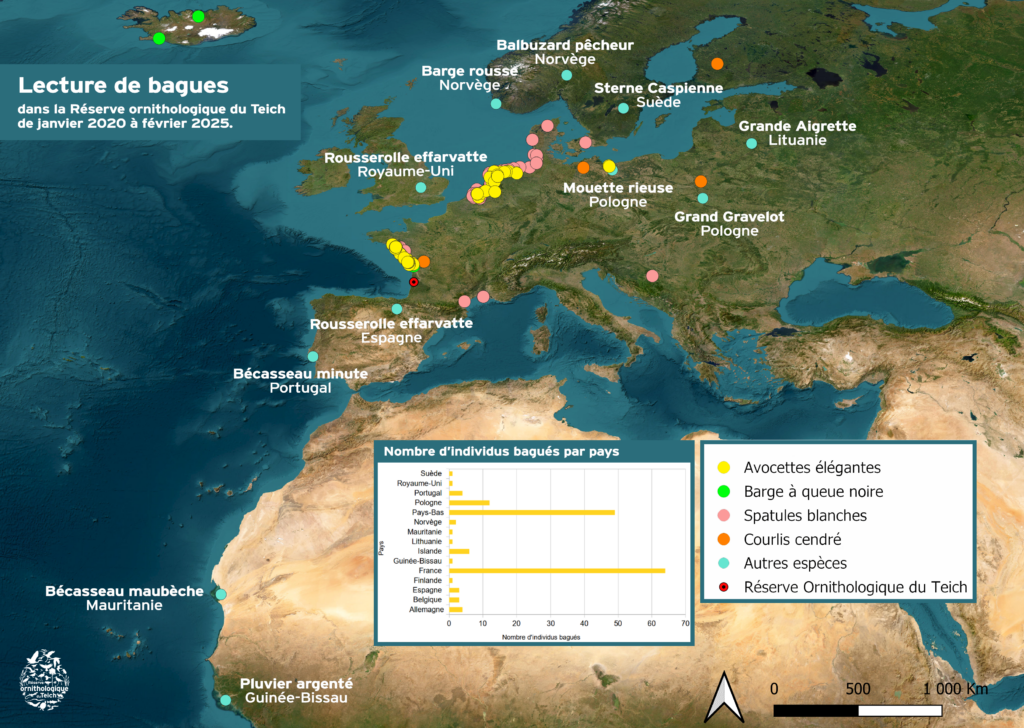

Rassembler, tirer et analyser les données de toutes les espèces baguées contactées dans la Réserve depuis 2020.

Les données collectées par lecture de bagues offrent des informations précieuses pour le suivi des populations d’oiseaux. Tous les oiseaux bagués observés sur nos sentiers sont répertoriés et signalés auprès des organismes à l’origine du baguage. Chaque code raconte l’histoire de l’oiseau qui le porte. Il peut permettre de connaître son lieu de naissance, son âge, la route migratoire qu’il emprunte…

Il est ainsi possible de savoir que, parmi les 104 avocettes élégantes porteuses de bagues observées dans la Réserve depuis 2021, 57 ont été baguées en France, 39 aux Pays-Bas, 3 en Belgique et en Espagne et seulement 2 en Pologne.

Du côté des spatules blanches, plusieurs observations établissent que la majorité des individus qui transitent par la Réserve arrivent également des Pays-Bas. Cette semaine, un individu a été observé avec, à la patte gauche, le code alphanumérique NDS1. Cette donnée, comme les précédentes, a été transmise à l’organisme à l’origine de la bague, posée en 2022. Parfois porteurs de balises, certains individus peuvent aussi être suivis en temps réel : carte Global Flyway Network

Spatule blanche NDS1 – photographiée par Gilles TRICHEUX le 15 mars 2025

Récemment, le code nasal B(O5WO) observé au niveau de l’étang Busard sur une Sarcelle d’hiver a indiqué un individu en provenance du Portugal (plus d’informations ici). Sa bague a été posée en 2021 à EVOA, dans la Réserve Naturelle de l’estuaire du Tage.

Sarcelle d’hiver, photographiée par François VIGNAUD à l’observatoire 17 en février 2025

Chez les barges à queue noire, un mâle bagué en Angleterre revient dans la Réserve chaque année depuis 2021. Sa bague a été posée par la Royal Society for the Protecion of Birds en 2021. Baptisé Halrar, il a été vu pour la première fois dans la Réserve en août 2021. Il fréquente souvent la lagune avocette en début de saison (observatoires 11 et 12), et également la zone Quancard. Souvent seul, il est arrivé blessé cette année.

Barge à queue noire Halrar, photographiée par Marc Weiss en janvier 2025

En 2024, un Pluvier argenté bagué en Guinée-Bissau ou encore un Bécasseau maubèche en provenance de Mauritanie ont pu être observés.

Bécasseau maubèche, photographié par Patrick DABE sur Grand large Est le 7 mai 2024

Depuis 2020, des centaines de données ont ainsi été collectées. Merci à Carmen qui, par son travail assidu, nous permet de les faire parler et de vous les partager !

Pour consulter le rapport rédigé par Carmen, cliquez ici :

Phénologie de migration des Spatules blanches

et valorisation de données de lecture de bagues

sur la Réserve Ornithologique du Teich

Vous avez observé et photographié un oiseau bagué dans la Réserve ?

Voici comment nous transmettre vos images : vos données

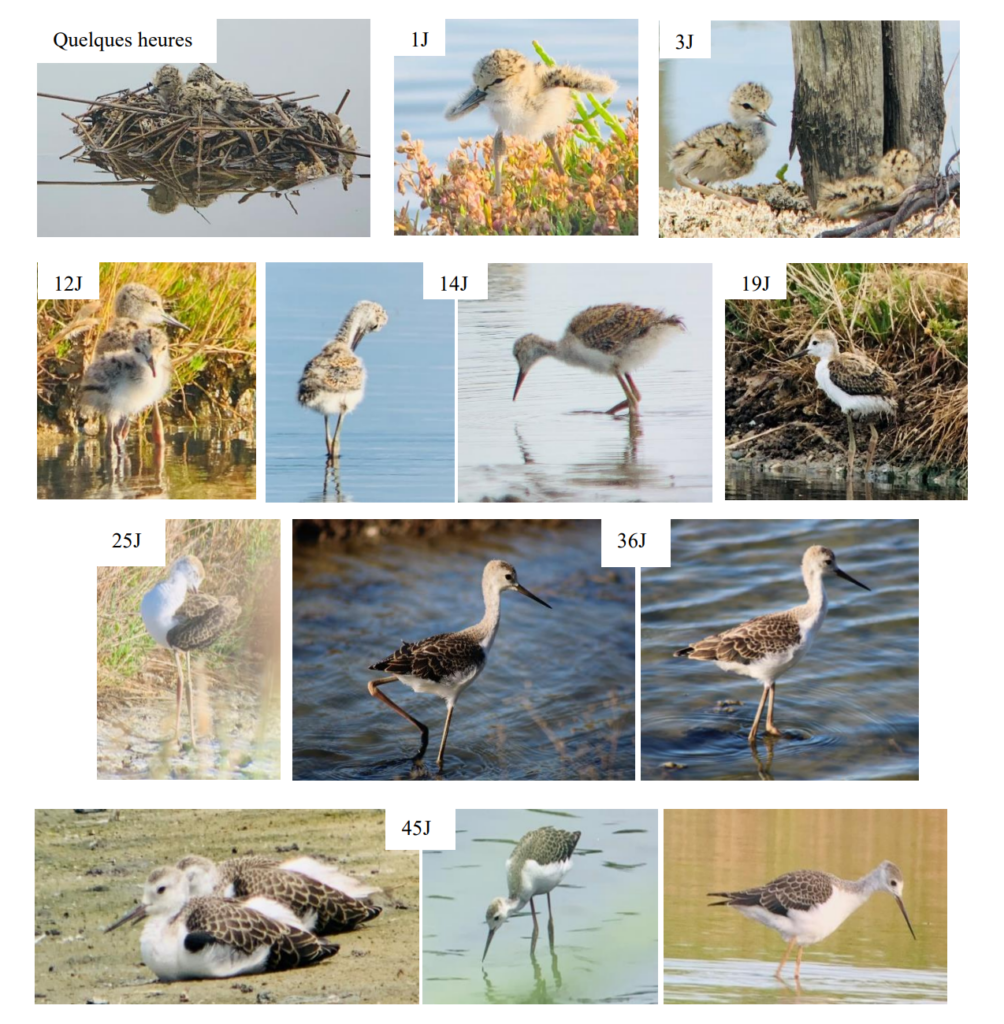

Les premières mouettes rieuses sont nées, du côté de l’observatoire 14. Avec plus de 30 nids occupés, pas facile de tenir à jour le calendrier des naissances ! Heureusement pour Carolanne et Juliette (chargées des suivis nidification cette année), des indices plutôt évidents permettent d’estimer l’âge des nouveau-nés.

🔹𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲 𝟭 𝗲𝘁 𝟯 𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 :

le poussin a du duvet et un petit « diamant » sur le bec, une sorte de dent qui facilite la sortie de la coquille.

🔹𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲 𝟰 𝗲𝘁 𝟲 𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 :

le duvet est toujours là, mais le diamant a disparu.

🔹𝗗𝗲 𝟳 𝗮̀ 𝟴 𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 :

les poussins commencent à muer au niveau du ventre.

🔹𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲 𝟵 𝗲𝘁 𝟭𝟰 𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 :

leur ventre devient de plus en plus blanc.

🔹𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲 𝟭𝟱 𝗲𝘁 𝟮𝟭 𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 :

des plumes brunes apparaissent.

🔹𝗔𝘂-𝗱𝗲𝗹𝗮̀ 𝗱𝗲 𝟮𝟭 𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 :

ils sont presque entièrement couverts de plumes.

Chez cette espèce, la femelle dépose chaque année 2 à 3 œufs dans le nid. L’incubation dure entre 22 et 26 jours. Semi-nidicoles, les petits restent exclusivement au nid pendant environ une semaine après leur naissance. Ils ne prendront leur envol définitif que vers l’âge de 32 à 35 jours.

Pour aller plus loin, voici les méthodes de suivi des oiseaux marins nicheurs du Groupement d’intérêt scientifique oiseaux marins (GISOM) :

👉 Méthodes de suivi des colonies d’oiseaux marins : dénombrement de l’effectif nicheur et suivi de la production en jeunes

📸 Couverture : Joël Chassin – 1. Marion Dal Bello – 2. Joël Chassin – 3. et 4. Guy David

De la rencontre de la Leyre avec le Bassin d’Arcachon naît un delta : une mosaïque de paysages naturels à explorer au travers et autour de la Réserve Ornithologique du Teich ! Peut-être connaissez-vous déjà le Bassin d’Arcachon et les panoramas que dévoilent la Réserve et le Sentier du littoral, mais avez-vous déjà exploré la “petite Amazone” et sa forêt-galerie ?

La Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon propose tout l’été des visites guidées en canoë collectif ou en kayak, ainsi que des kayaks en location libre ! En famille, en couple ou entre amis, venez voguer sous un dôme de feuillus et de pins, entre roselières, îlots et prés salés, jusqu’à ce que l’eau douce rencontre l’eau salée, à la découverte d’une zone humide paisible et préservée, au cœur de la nature sauvage.

Pour explorer ce trésor naturel à votre rythme et en toute autonomie, il est possible de louer des bateaux une, deux ou trois places :

🛶 𝗦𝗔𝗟𝗟𝗘𝗦 – 𝗟𝗘 𝗧𝗘𝗜𝗖𝗛

20 km, 5h, 27€/pers, 28€ pour un monoplace

Accueil à 8h45

🛶 𝗠𝗜𝗢𝗦 – 𝗟𝗘 𝗧𝗘𝗜𝗖𝗛

10 km, 2h à 3h, 21€/pers, 22€ pour un monoplace

Accueils à 9h00, 10h40 ou 12h55

🛶 PASS 2 ACTIVITÉS

Découverte de la Leyre et visite de la Réserve à pied, à un tarif avantageux !

– Visite libre de la réserve + descente libre de 20 km en canoë, de Salles au Teich : 32€ /adulte

– Visite libre de la réserve + descente libre de 10km en canoë, de Mios au Teich : 26€ /adulte

(enfants à partir de 6 ans)

ℹ️ 👉 Location en descente libre

Réservations possibles tous les jours du 1er juillet au 31 août.

Accueil et rdv à l’entrée de la Réserve Ornithologique du Teich.

📞 05 24 73 37 33

📧 maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr

Sur présentation d’un justificatif de domicile, les habitants du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne bénéficient d’un tarif réduit de 2 euros par personne sur les bateaux biplaces en location libre !

Campagne internationale de sensibilisation, la Journée mondiale des oiseaux migrateurs œuvre pour la protection des oiseaux et de leurs habitats. Chaque année, le deuxième samedi de mai célèbre le voyage retour des oiseaux vers leurs sites de nidification.

2025 met à l’honneur les espaces partagés pour « créer des villes et des communautés accueillantes pour les oiseaux. »

L’expansion des zones urbaines est porteuse de défis croissants pour les oiseaux migrateurs, qui voient les habitats naturels se réduire et la pollution sonore et lumineuse s’intensifier. Face à ce constat, la Journée mondiale des oiseaux migrateurs invite les communautés du monde entier à adopter des pratiques simples, pour rendre nos villes, nos écoles et nos jardins plus accueillants et plus sûrs pour les oiseaux.

Alors, par où commencer ?

🔹𝗥𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲 𝘃𝗶𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗳𝗲𝗻𝗲̂𝘁𝗿𝗲𝘀.

Les surfaces vitrées peuvent faire croire aux oiseaux que le paysage continue. Pour prévenir les collisions, il est important de casser les reflets (installer des rideaux, coller des stickers, placer des objets à l’extérieur des fenêtres, etc.).

🔹 𝗣𝗿𝗼𝘁𝗲́𝗴𝗲𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗶𝗻𝘀𝗲𝗰𝘁𝗲𝘀.

Soutenez l’agriculture biologique et évitez d’utiliser des pesticides et des produits chimiques, qui contribuent au déclin des papillons, libellules et autres insectes dont dépendent les oiseaux.

🔹 𝗣𝗿𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲́𝗴𝗶𝗲𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗴𝗲̀𝗻𝗲𝘀.

Elles fournissent la nourriture et les abris dont les oiseaux ont besoin. Éliminez les plantes envahissantes et laissez des litières de feuilles se créer dans les jardins et dans les cours.

🔹 𝗜𝗻𝘃𝗶𝘁𝗲𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗼𝗶𝘀𝗲𝗮𝘂𝘅 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝘀𝗼𝗻 𝗷𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻, en posant des nichoirs et des sources d’eau claire.

🔹 𝗘𝘁𝗲𝗶𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗹𝗲𝘀 𝗹𝘂𝗺𝗶𝗲̀𝗿𝗲𝘀.

La nuit, la lueur de nos villes et de nos maisons peut perturber le cycle de repos des oiseaux et avoir un impact négatif sur leur migration et leur reproduction.

🔹 𝗔𝘁𝘁𝗮𝗰𝗵𝗲𝗿 𝘀𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮𝘂𝘅 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗶𝗲.

En liberté, les chats et les chiens peuvent perturber, voire tuer, les oiseaux. Lors de vos balades, surveillez et tenez vos animaux en laisse. Dans vos jardins, délimitez pour eux des espaces dédiés.

🔹 𝗗𝗶𝗿𝗲 𝗲𝗻𝗳𝗶𝗻 𝗡𝗢𝗡 𝗮𝘂 𝗽𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲.

Selon les derniers chiffres des chercheurs du laboratoire de l’ILE et des experts de LPO, 90% des oiseaux marins sont intoxiqués par le plastique. Un chiffre qui pourrait frôler les 100% dès 2050.

Et bien sûr : passez le message !

Nous avons tous un rôle à jouer pour la survie des oiseaux.

Ce 10 mai, c’est aussi le GLOBAL BIG DAY : une initiative du Cornell Lab of Ornithology pour recenser un maximum d’espèces d’oiseaux à travers le monde en l’espace de 24h.

Pour participer, il suffit d’entrer vos observations du jour sur la plateforme eBird :

👉 eBird – Global Big Day

Les techniciens de la Réserve effectuent une mise en assec temporaire du Marais Cistude pour la réalisation de travaux de gestion. Pour limiter l’impact sur le milieu et sur les espèces, la mise en assec se fera de manière progressive :

Merci pour votre compréhension.

DU 21 AU 25 MAI 2025

Partez à la découverte des trésors naturels du Teich !

À l’occasion de la Fête de la Nature, la Réserve ornithologique du Teich et la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon invitent petits et grands à venir explorer les paysages et les trésors naturels du Bassin d’Arcachon, en compagnie de guides naturalistes passionnés. Voguer sur La Leyre guidés par les récits enchanteurs d’une conteuse, explorer la Réserve et le sentier du littoral, observer les oiseaux et s’émerveiller devant les naissances du printemps… Au mois de mai, rendez-vous au cœur de la vie sauvage du Teich !

Visite guidée, accueil naturaliste sur le sentier du littoral et balade contée en canoë collectif sont au programme de cette semaine de célébration. Animées par des guides de terrain, ces sorties offrent une rare proximité avec la biodiversité locale. Novices ou passionnés, curieux et amoureux de la nature sont invités à venir s’émerveiller devant la diversité des espèces et la spécificité des écosystèmes du Bassin d’Arcachon.

Balade contée en Canoë

vendredi 16 mai de 19h15 à 21h30

Embarquez pour une descente de la Leyre à bord d’un grand canoë collectif, accompagnés d’un guide naturaliste et d’une conteuse d’histoires.

Départ de la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon

GRATUIT – à partir de 6 ans.

Réservation obligatoire au 05 24 73 37 33

Visite guidée de la Réserve ornithologique pour les enfants de 7 à 10 ans

mercredi 21 mai de 14h00 à 16h30

Venez découvrir et observer les oiseaux qui nichent dans la Réserve au printemps !

Vous serez équipés de jumelles.

GRATUIT – tous les enfants doivent être accompagnés de leur(s) parent(s)

Réservation obligatoire au 05 24 73 37 33

Accueil naturaliste à la pointe du Teich

samedi 24 mai de 14h00 à 17h00

Un(e) guide naturaliste et sa longue-vue accueilleront les passants sur le sentier du littoral, à la pointe du Teich. Vous y découvrirez les oiseaux du moment et le cabinet de curiosités des animateurs de la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon.

GRATUIT – sans réservation

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS :

maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr

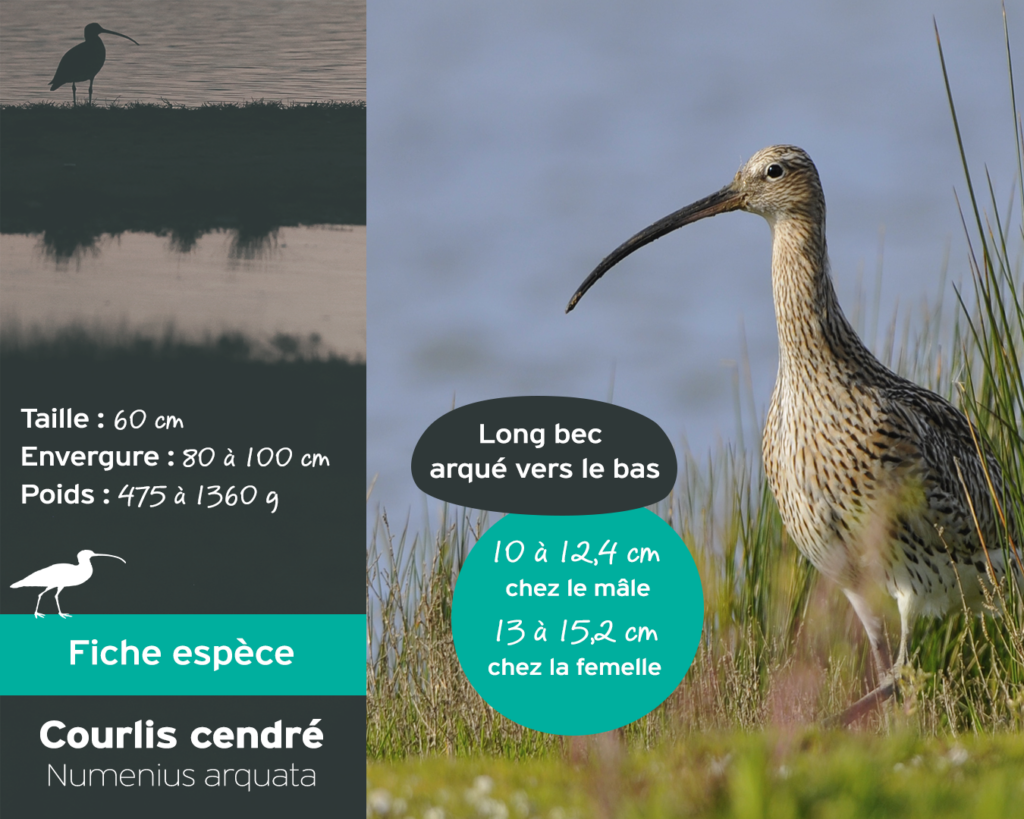

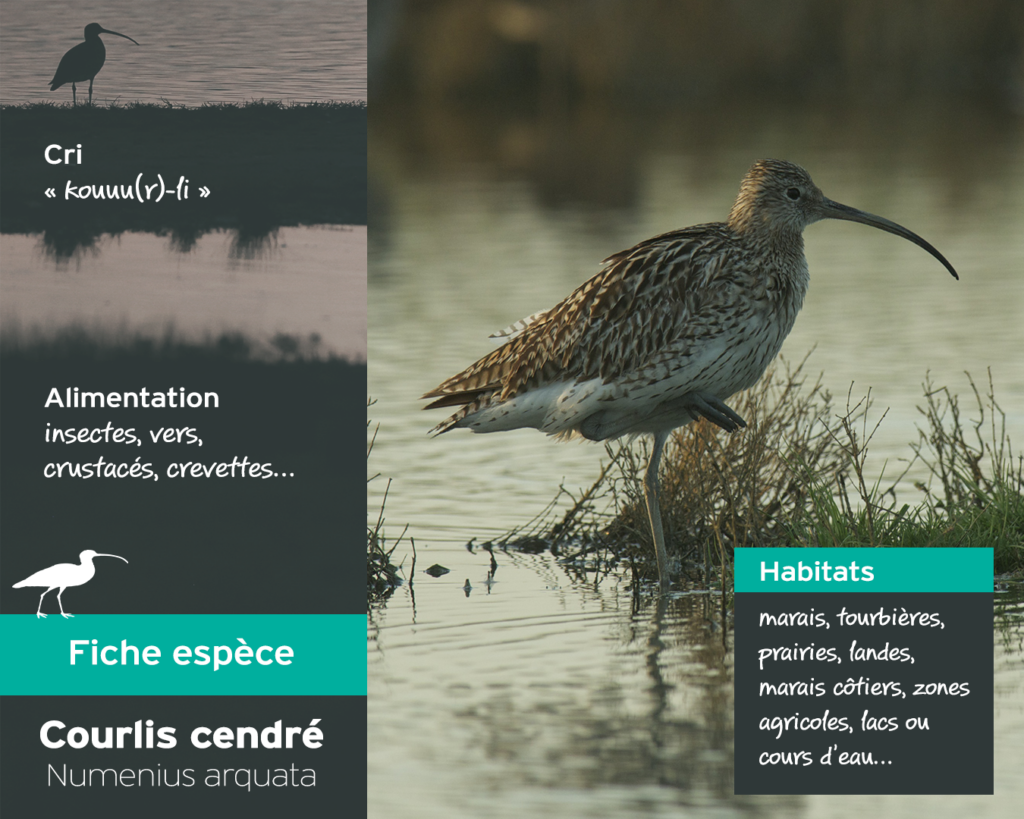

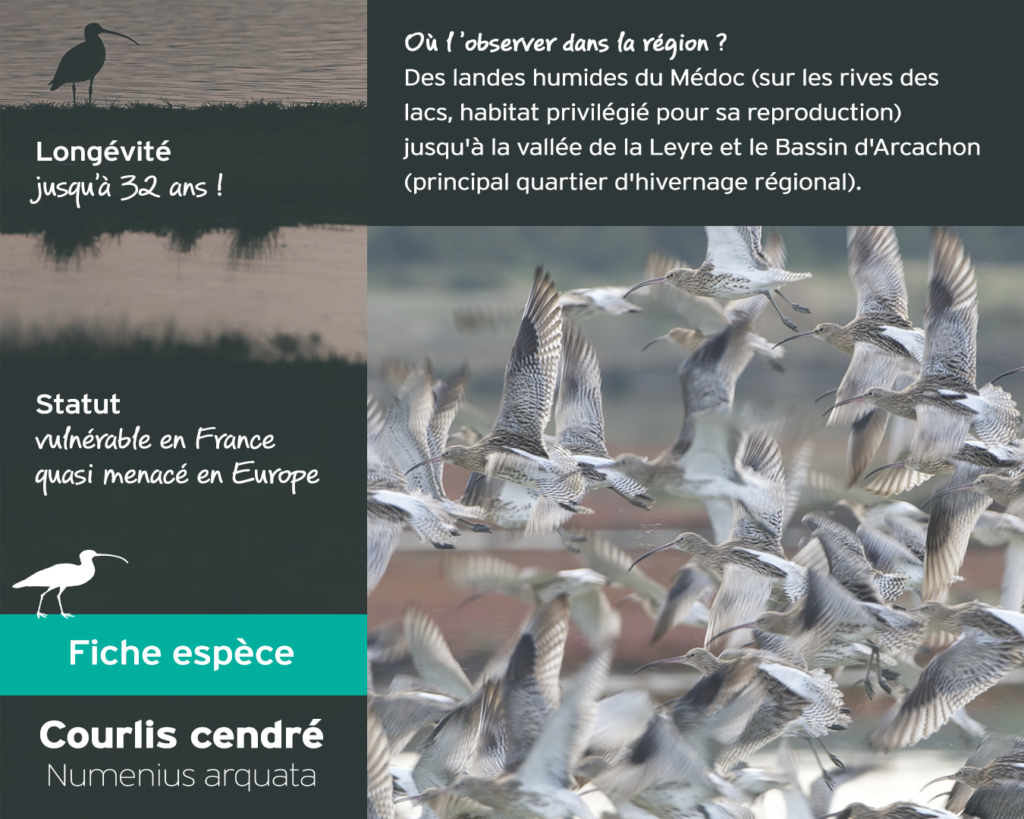

Créée en 2017, la Journée Mondiale du Courlis célèbre chaque 21 avril les initiatives prises à travers le monde pour protéger les populations de Courlis.

Sur 9 espèces de courlis décrites dans le monde, 2 ont cessé d’exister en moins de 40 ans. En France, les populations de Courlis cendré ont diminué de 68% depuis 2001. Pourquoi un tel déclin ? Quelles études et quels programmes de sauvegarde sont en cours pour y faire face ?

On vous en dit plus dans ce dossier spécial :

👉 Journée mondiale du Courlis

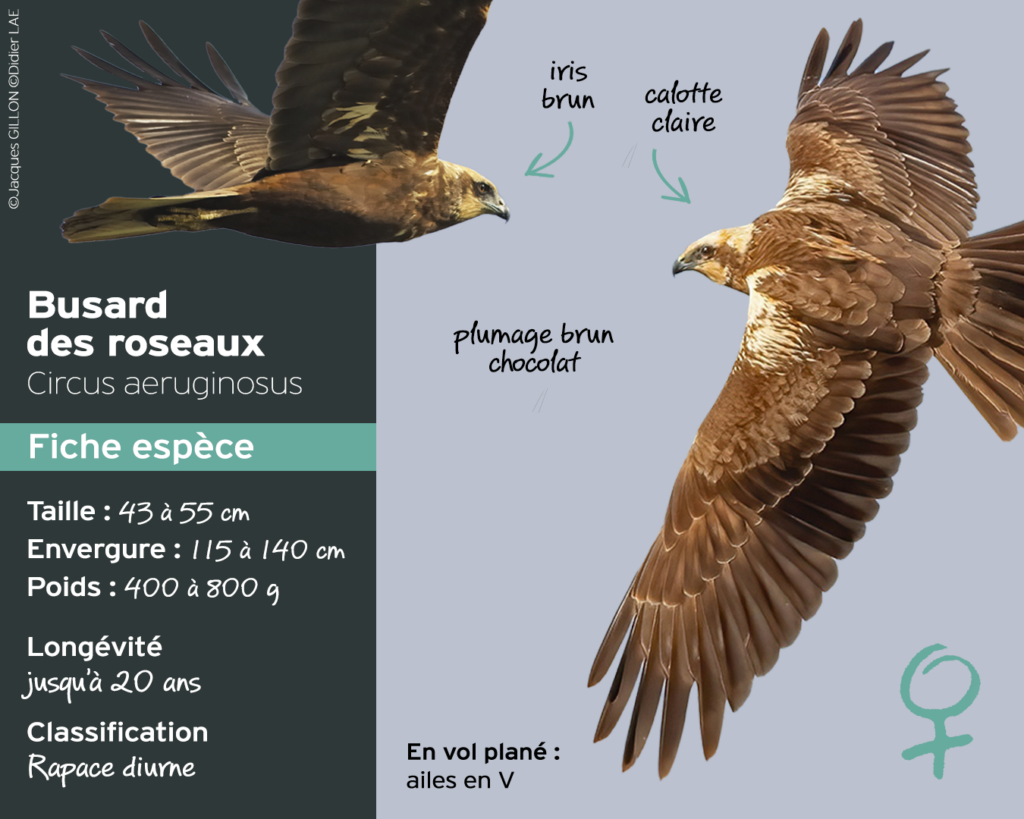

Suite à plusieurs demandes d’identification du Busard des roseaux,

voici quelques éléments clés pour vous permettre de le reconnaître à coup sûr, sans le confondre avec le Milan noir !

Généralement présent dans la Réserve du mois d’août au mois d’avril.

Généralement présent dans la Réserve de mars à août.

Merci aux photographes qui, par leurs images, nous ont permis de réaliser ces fiches :

📸 Joël CHASSIN, Didier LAE, Jacques GILLON, Guy DAVID, Alex Cooper, Piotr KRZESLAK

📚 Aujourd’hui, dans le petit glossaire du monde des oiseaux :

🖊️ Whiffling

Le « whiffling » est une technique spectaculaire utilisée en vol par certaines espèces d’oies, de canards ou de limicoles comme les chevaliers, les vanneaux ou les barges. En plein vol, l’oiseau se renverse brusquement, annulant la portance de ses ailes pour se laisser tomber. En se retournant, les oiseaux perdent rapidement de l’altitude, un peu comme si un avion faisait un piqué contrôlé. Ils utilisent l’aérodynamisme de leurs ailes pour descendre plus rapidement.

Souvent utilisé pour atterrir, le « whiffling » est aussi un moyen de déstabiliser d’éventuels prédateurs. En rendant leur trajectoire imprévisible, les oiseaux compliquent la tâche de leur agresseur. Dans un tout autre contexte, cette impressionnante manœuvre peut aussi servir à impressionner un potentiel partenaire lors des parades nuptiales.

🔎👉 Comment est-ce que ça fonctionne ?

📸 Jean-Paul GRAO

L’équipe de la Réserve ornithologique du Teich a entamé la semaine avec une immersion dans un nouveau décor :

la Réserve naturelle nationale des prés salés d’Arès et de Lège-Cap-Ferret !

Au nord du bassin d’Arcachon, entre Jane de Boy à Lège-Cap Ferret et le port ostréicole d’Arès, 330 hectares abritent une grande richesse floristique et des paysages composés d’un vaste pré salé, de dunes boisées, de prairies humides, de ripisylves (végétation bordant les cours d’eau) et d’un complexe endigué formé par d’anciens réservoirs à poissons.

Soumise à la double influence de l’eau salée et de l’eau douce arrivant des lacs médocains par le canal des étangs, cette Réserve Naturelle est une zone d’hivernage et de reproduction pour de nombreux oiseaux. 200 à 250 canards siffleurs hivernent chaque année sur le débouché du canal des étangs. Zone de halte pour les migrateurs, elle sert aussi de reposoir pour les oiseaux d’eau à marée haute.

Passerelle sur le canal des étangs

Ecluse de la digue

Recouverts d’eau, les prés salés se transforment en nourricerie pour de nombreuses espèces de poissons. À marée basse ou à mi-marée, ils représentent une importante zone de quiétude ou de chasse dans les esteys pour des mammifères tel que les loutres d’Europe. Derrière les digues, l’eau douce accueille d’autres espèces, comme la Cistude d’Europe.

Traces de Loutre d’Europe

Côté flore, les plantes qui composent les prés salés doivent supporter à la fois le recouvrement par les marées et la présence de sel dans l’eau et dans le sol. Avec 200 hectares de prés salés, la RNN des prés salés d’Arès et de Lège-Cap-Ferret abrite ici le plus vaste habitat du littoral aquitain pour les espèces halophiles. On y observe des espèces propres aux vasières, aux prés salés et aux zones de transition avec la dune. Toscart maritime, Obione ou encore Salicornes succèdent ainsi à la Romulée de Provence ou au Gazon d’Olympe. Sur le bassin d’Arcachon et en Nouvelle-Aquitaine, il n’y a qu’ici que vous rencontrerez le Troscart de Barrelier (ou Troscart des marais).

Troscart maritime

Troscart de Barrelier

En accès libre, les visiteurs peuvent parcourir la Réserve Naturelle en empruntant un réseau de sentiers balisés. Des visites guidées et de passionnants ateliers sont également organisés toute l’année par l’Office de tourisme d’Arès et l’Association Cap Termer.

Un grand merci à Benoît, Richard et Marie pour leur chaleureux accueil

et pour ce temps d’échange sur la gestion d’espaces naturels protégés !

Comptage des oiseaux depuis Jane de Boy

Pour plus d’infos sur la RNN des prés salés d’Arès et de Lège-Cap-Ferret :

👉 https://reserves-naturelles.org/reserves/pres-sales-dares-et-de-lege-cap-ferret/

Avec le printemps revient la Journée mondiale du Moineau !

Chaque année, le 20 mars est l’occasion de rappeler les menaces qui continuent de peser sur les populations de moineaux à travers le monde.

Que savez-vous vraiment des beaux passereaux que sont les moineaux ? Comment les reconnaître ? Comment les aider ? Quoi de neuf ces dernières années ?

Pour devenir incolable sur les moineaux de notre région, consultez et partagez notre dossier spécial :

🔎 Journée mondiale du Moineau

Moineau friquet, photographié par Joël CHASSIN

Photo en en-tête : Amandine SOYEZ

Le niveau d’eau de la zone Grand Large (observatoires 1, 2, 4, 5 et 7) est de nouveau plus bas que d’ordinaire.

Pourquoi ? Pour permettre aux échasses de s’y installer !

Souvenez-vous, plusieurs couples avaient jeté leur dévolu sur cette zone pour nicher l’an dernier.

La baisse des niveaux d’eau avait été très favorable à la dispersion des couples d’échasses blanches et à la survie des jeunes poussins.

➡️ Retrouvez ici le suivi détaillé réalisé par Amélie Garcia : Nidification 2024

Suite au succés de cette opération, les niveaux seront de nouveau baissés cette année.

L’objectif est de laisser à découvert les craquoys et bancs de sable pour que les oiseaux puissent s’y installer.

Rendez-vous dans les prochaines semaines pour suivre cette nouvelle saison de nidification !

Un nouveau concours photo démarre sur les sentiers de la Réserve !

Merci aux talentueux photographes qui, année après année, contribuent à faire connaître les oiseaux qui peuplent le site. Cette année, nous vous proposons de quitter un instant l’immensité du ciel pour nous concentrer sur un tout autre univers :

Équipés de téléphones ou d’appareils photo, embarquez pour un voyage vers une autre dimension. Zoomez entre les herbes, effleurez la surface de l’eau, cherchez la vie à vos pieds ou sur les branches pour changer d’échelle et explorer l’univers enchanteur du minuscule. Sur les sentiers de la Réserve, chaque pas nous rapproche d’un monde insoupçonné. Prenez le temps de le contempler et, si l’instant s’y prête, de le photographier !

Avez-vous déjà tenté de capturer la danse des demoiselles ? De saisir sur sa toile les multiples regards d’une araignée ? D’apercevoir les plumeaux des chironomes ou le mouvement des antennes d’une fourmis ? Avez-vous observé les ocelles d’une abeille, le cœur d’une fleur, la larve d’une libellule, la texture délicate des ailes d’un papillon ou les courbes d’un lichen ?

Accroupis au bord d’un chemin, penchés sur les perles de rosée près des fleurs sauvages, au détour d’un buisson, sur les arbres ou près des observatoires, le nez en l’air ou sur la pointe des pieds, laissez-vous émerveiller par les moindres détails.

Végétaux, insectes, minéraux … tout ce qui est petit est permis !

Les photos sélectionnées seront exposées en 2026 sur les sentiers de la Réserve.

Vous avez jusqu’au 15 décembre 2025 pour nous les envoyer.

12 lauréats et lauréates seront retenus.

Une carte cadeau leur sera remise, pour choisir la récompense de leur choix à la Boutique de l’Oiseau !

Comment participer ?

Envoyez vos clichés à cette adresse en précisant la date et le lieu de la prise de vue (photographies prises dans la Réserve uniquement) :

📧 photosabonnes.rot@gmail.com

Pensez à accompagner vos messages de la mention suivante :

“©J’autorise la Réserve Ornithologique du Teich à diffuser les photographies ci-jointes sur support print ou digital, sous réserve que mon nom soit crédité.”

Le règlement du concours est à retrouver ici :

Concours Photo 2025

Bonne exploration à tous !

📚 Aujourd’hui, dans le petit glossaire du monde des oiseaux :

❤️ Pour cette Saint-Valentin, nous vous proposons de découvrir ensemble

la fascinante stratégie de séduction de certaines espèces d’oiseaux : le « lek » !

Mot d’origine suédoise (de « leka » qui signifie jouer), le lek désigne l’espace sur lequel une population d’oiseaux vient parader et s’accoupler. Il peut s’agir d’un terrain dégagé, d’une petite clairière ou de tout espace où les oiseaux peuvent se regrouper sans obstacles. Les mâles se rassemblent et paradent sur cette forme d’arène pour séduire les femelles.

Les rassemblements ont lieu quotidiennement pendant la saison de reproduction. Les mâles reprennent chaque jour leur position dans l’arène pour y défendre un petit territoire. Chacun y exhibe son plumage, ses talents de danseur et ses capacités vocales. Les zones les plus centrales étant généralement les plus convoitées, on y trouve les mâles dominants, avec qui les femelles se reproduisent en priorité. Un très petit nombre de mâles peut ainsi s’accoupler avec la majorité des femelles.

Après l’accouplement, les femelles quittent le lek pour s’occuper seules de la ponte et de l’élevage des jeunes. Les mâles, eux, continuent de parader pour féconder d’autres femelles.

Souvent associé au Tétras Lyre ou au Grand Tétras, ce comportement se retrouve également chez certaines espèces de Paradisiers, de Manakins ou chez le Combattant varié.

En permettant aux femelles de trouver plusieurs mâles au même endroit, le lek facilite le choix du partenaire et diminue le risque de prédation pour les femelles, qui n’ont pas à effectuer de longs déplacements. Bien qu’il permette la diffusion génétique, ce comportement reste énergivore pour les mâles. Pour ceux qui ne parviennent pas à séduire de femelles, il peut représenter une perte de ressources considérable. Un tel rassemblement comporte aussi des risques. Concentrés en un seul endroit, mâles et femelles s’exposent davantage aux prédateurs ou à d’éventuelles maladies.

Une étude américaine publiée en décembre 2024 a toutefois démontré l’efficacité du lek sur le plan de l’évolution. Après avoir étudié les données de plus de 6600 espèces d’oiseaux, les chercheurs Rafael Marcondes et Nicolette Douvas ont souligné la stabilité de cette stratégie au fil du temps : 👉 https://bit.ly/4guJbHS

Chez certaines espèces, comme l’Outarde canepetière, on parle de « lek éclaté. » Les mâles sont plus dispersés, ils ne se regroupent pas en arène mais sont suffisamment proches pour que les femelles puissent entendre leurs vocalisations.

POUR ALLER PLUS LOIN

QUELQUES EXEMPLES EN VIDEOS

Une 7e édition sous le signe des relations, des liens et des interdépendances qui tissent et définissent le vivant

Ces relations sont bien plus qu’une simple coexistence : elles tissent le vivant. Passer en revue les relations et les interdépendances des vivants entre eux nous mènera à évoquer la pollinisation, les symbioses, le parasitisme, la chaîne alimentaire, l’organisation sociale des groupes, la communication…

En résumé, ce maillage, ces interactions de tout ordre, définissent les écosystèmes. Explorer ces connexions, c’est aussi interroger notre rapport au vivant : elles nous rappellent que nous sommes une espèce parmi tant d’autres.

Rejoignez-nous à la Halle du Port, au Teich, pour participer aux balades nature ou contées, pour déambuler dans les expositions et rencontrer les acteur.rice.s de la préservation du vivant, pour écouter des spécialistes ou regarder des documentaires animaliers puis échanger avec leurs réalisateur.rice.s.

Ce Festival est issu d’un partenariat avec le Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute pour la programmation des films et avec la Mairie du Teich pour la logistique matérielle.

Bon festival à tous !

NB : Toutes les activités proposées dans le cadre du festival sont gratuites. Certaines supposent néanmoins de s’inscrire au préalable. Les pré-inscriptions seront ouvertes en mars.

Vous n’avez pas eu le temps de vous pré-inscrire ? Venez quand-même nous voir, des places restent disponibles sur inscription à l’accueil du festival (10h-18h) !

𝐋𝐞 𝐭𝐡𝐞̀𝐦𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓 : « 𝐕𝐢𝐯𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 »

La vie est un tissu de relations, aucune espèce n’évolue déconnectée des autres. Ce réseau constitue les écosystèmes et permet à chacun d’être vivant. Symbiose, mutualisme, compétition, alimentation…cette année, venez illustrer la palette des relations qui constituent la vie !

ℹ️ Les détails du concours, les prix, le règlement et les conditions de participation sont ici :

👉 www.territoires-sauvages.fr/concours-photo

Vous avez jusqu’au 9 mars pour déposer vos photos.

Bonne chance à tous !

L’équipe de la Réserve ornithologique du Teich est heureuse de convier les visiteurs abonnés à un temps d’échange et de rencontre le samedi 5 avril 2025 à 17h à la salle multimédia (à l’entrée de la réserve).

Vous avez un abonnement en cours de validité ?

Venez à la rencontre des gestionnaires du site et de votre communauté de fidèles amoureux des oiseaux !

Un échange privilégié pour en apprendre davantage sur le fonctionnement de la Réserve ornithologique, son évolution, ses projets pour 2025, mais aussi sur les suivis scientifiques en cours et les dernières actualités des oiseaux.

La présentation sera suivie d’un temps de questions/réponses.

Un pot amical vous sera offert.

Vous souhaitez aborder un sujet en particulier ?

Faites-le-nous savoir !

Pour répondre au mieux à vos demandes d’informations, nous vous proposons (que vous soyez présents le jour J ou non*) de soumettre vos suggestions via le lien d’inscription à la rencontre :

Les gestionnaires de la Réserve vont entamer les travaux prévus sur la lagune avocette. Après plusieurs semaines à découvert, l’îlot principal de la lagune va être remodelé et restauré pour le rendre plus favorable à la nidification des laro-limicoles.

🌿Des opérations de gestion de la végétation (lutte contre le baccharis) ont également été menées sur le sentier entre l’observatoire 10 et 11. Des aplats de vase vont maintenant être posés pour favoriser la végétation des prés-salés, plus adaptées à l’alimenation de la Gorgebleue à miroir. Du côté de l’observatoire 10, les îlots de la vasière spatule vont également être restructurés.

Pour toutes visites entre le 27 janvier et le 7 février, privilégiez les autres zones d’observation la Réserve.

Merci pour votre compréhension.

Une discrète cabane, des vitres sans tain, un bac d’eau peu profond agrémenté d’un peu de végétation… quel est donc ce nouvel aménagement ?

Imaginée et fabriquée par les élèves du Lycée de la mer de Gujan-Mestras, c’est une drink station ! Une installation qui permettra à tous les passionnés d’observer et de photographier les passereaux à moins de cinq mètres, sans jamais les déranger.

Au-delà des chances d’observation qu’elle offre aux visiteurs de la Réserve, la drink station rend service à la faune sauvage pendant les périodes difficiles. Elle sert de mangeoire en hiver (au plus tard jusqu’à début mars) et d’abreuvoir en été. Sa faible hauteur d’eau contribue à un rituel indispensable dans la vie quotidienne des oiseaux : le bain. Se baigner permet aux oiseaux de garder un plumage propre tout en se débarrassant de certains parasites.

De par sa configuration particulière et sa proximité avec la faune, la drink station doit respecter des règles plus strictes que les autres observatoires. Pour les animaux et pour votre confort d’observation, le calme et le silence doivent y être rois. Nous vous demandons de rester le plus silencieux possible et de ne pas faire de mouvements brusques à l’approche et à l’intérieur de la cabane.

Belle découverte à tous !

👉 liste des passereaux visibles dans la Réserve ornithologique du Teich

ℹ️ La Drink Station ne se privatise pas, elle est ouverte à tous les visiteurs de la Réserve de la même manière que les 20 autres observatoires. Un abonnement est nécessaire pour en profiter sur les horaires d’ouvertue anticipée : visiteurs abonnés.

📷 Il est tout à fait possible de faire des photographies de qualité au travers des vitres sans tain. Attention toutefois à ce que vos objectifs ne touchent pas les vitres. Cet observatoire n’a pas été conçu spécifiquement pour la photographie, c’est avant un outil de médiation pédagogique.

⚠️ Dans l’observatoire, pensez aux autres visiteurs : restez le plus silencieux possible et ne pas monopolisez pas les lieux.

A savoir :

Dans l’objectif d’éviter tout danger pour les oiseaux, la structure a été pensée suite à des recherches approfondies et de très nombreux retours d’expérience. L’emplacement de la drink station a notamment fait l’objet de longues réflexions. Pour éviter que les oiseaux ne viennent percuter les vitres, il a été décidé d’installer le bassin dans un sous-bois buissonnant, loin de tout couloir de déplacement.

Actuellement, des graines posées au bout du bassin concentrent l’attention des oiseaux qui se déplacent de branche en branche dans le sous-bois et ne sont pas attirés par les vitres. Le risque de collision reste tout de même surveillé de près par les techniciens de la Réserve, qui (en plus de bandes horizontales à l’extérieur des vitres) vont installer une avancée en bois au-dessus des vitres pour venir casser la ligne d’horizon et diminuer le reflet.

Comme toute nouveauté, cet outil pédagogique demande à être testé et adapté.

L’équipe de la Réserve prendra en compte les retours constructifs de chacun.

Écureuil roux à la Drink Station ©Joris Grenon

UN AN DANS LA VIE D’UN OISEAU

Chaque année voit se redessiner les grandes lignes d’un récit jalonné d’événements successifs, plus ou moins communs à toutes les espèces d’oiseaux : migration, formation des couples, reproduction, élevage et envol des oisillons, mue, hivernage… Nous vous proposons de découvrir ici, mois après mois, les diverses étapes du cycle annuel des oiseaux de la Réserve !

Considéré comme le cœur de l’hiver, le mois de janvier est une période cruciale pour les oiseaux. La plupart des espèces limitent leurs mouvements migratoires et se concentrent sur une tâche essentielle : faire face au froid. Le défi est de taille pour les oiseaux qui, chaque jour, doivent à la fois économiser leur force et compenser les pertes caloriques engendrées par les basses températures. Où trouver les calories suffisantes pour leurs besoins énergétiques ? Comment empêcher la chaleur corporelle de s’échapper ? Comment anticiper la migration à venir ?

Pour maintenir le fragile équilibre qui les maintient en vie, tous consacrent l’essentiel des journées froides à l’entretien de leur plumage et à la recherche de nourriture.

Le plumage, un véritable manteau

Le plumage est la principale protection des oiseaux contre le froid. Il piège l’air chaud près de la peau pour créer une isolation efficace. En hiver, les oiseaux développent un plumage plus épais, adapté aux températures plus froides. En plus de réfléchir la lumière pour éviter la surchauffe en plein soleil dans un environnement enneigé, les plumes blanches offrent aux oiseaux comme le Lagopède alpin un camouflage dans la neige. Les plumes foncées, en revanche, absorbent plus de chaleur en captant davantage la lumière du soleil, ce qui peut être avantageux dans un environnement froid, où la lumière du soleil est limitée.

Au-delà des plumes, des comportements tels que l’orientation face au vent ou le positionnement d’une patte sous le plumage permettent aussi de limiter les pertes thermiques. Se placer face au vent empêche le froid de s’infiltrer « à rebrousse-plumes. » Cachée sous le plumage, la patte relevée de l’oiseau endormi offre une autre économie de chaleur. Au moins une de ses deux pattes est maintenue à bonne température. De même pour le bec, lui aussi dépourvu de plumes. Niché sous l’aile de l’oiseau qui se repose, il conserve de précieuses calories en réchauffant l’air inspiré.

Les réserves adipeuses

Sous leur plumage, les oiseaux stockent de la graisse. Elle sert à la fois d’isolant thermique et de réserve d’énergie. Ces réserves sont particulièrement importantes pour les espèces aquatiques comme les Canards, exposés à des pertes thermiques accrues au contact de l’eau froide.

Pour éviter l’hypothermie, les oiseaux ont dans les pattes un échangeur thermique digne des plus grands ingénieurs. Pour limiter la déperdition de chaleur du sang circulant au niveau de la peau, les vaisseaux qui le conduisent vers les pattes de l’oiseau sont en contact avec ceux qui remontent vers le cœur. Le sang qui descend est ainsi refroidi par celui qui remonte. Le sang qui remonte est réchauffé par celui qui descend. Cet échange à contre-courant permet de mieux préserver la chaleur.

Pour vivre mieux, vivons nombreux

Plus facile à observer, se rassembler permet aux oiseaux de profiter de la chaleur du groupe. C’est, par exemple, la stratégie adoptée par les étourneaux en hiver. Sur l’eau, de nombreux limicoles en sont aussi arrivés aux mêmes conclusions. (voir notre article : “Pourquoi former des dortoirs ?”)

Les règles de Bergmann et Allen

Au 19ème siècle, Carl Bergmann a émis l’hypothèse que les animaux à sang chaud avaient tendance à être plus grands dans les régions froides que leurs congénères plus éloignés des pôles. Lié à l’efficacité de la thermorégulation, ce phénomène indique que les individus de plus grande taille sont favorisés par la sélection naturelle dans les régions froides (moins de risque d’hypothermie) alors que les individus plus petits le sont dans les régions chaudes (moins de mortalité liée à de fortes chaleurs). Sur une même durée et dans les mêmes conditions climatiques, un grand oiseau perd moins de chaleur qu’un oiseau plus petit. Ainsi, plus on s’approche du nord plus les Merles noirs ou Moineaux domestiques du Royaume-Unis seront massifs (Duncan McCollin, 2015). À l’inverse, mais dans un même souci d’économie de chaleur, la règle d’Allen stipule que les animaux des milieux froids ont des appendices (queue, bec, oreille…) plus courts que leurs congénères des milieux plus chauds.

Encore peu observées dans nos régions tempérées, ces différences pourraient être de plus en plus marquées au fur et à mesure que le climat se réchauffe. Les études des prochaines années s’efforceront de confirmer ou non cette hypothèse.

Nourrir les oiseaux de manière responsable

En période de froid prolongé, un apport alimentaire peut être vital pour les oiseaux. Attention toutefois à ne pas les rendre dépendants et à leur offrir des aliments appropriés.

Les bons aliments

– Graisses végétales mélangées à des graines

– Graines de tournesol (très riches en lipides), millet, avoine, chènevis…

– Fruits frais (pommes, poires) et fruits secs non salés (noisettes, noix fraîches)

– Cacahuètes non grillées et non salées

– Des coupelles d’eau propre, indispensables pour boire et entretenir le plumage

Les aliments à éviter

– Pain, biscottes, pâtisseries qui gonflent dans l’estomac

– Tous produits salés ou riches en sucre

– Pas de lait

– Pas d’insectes

À regarder : 👉 Nourrir au jardin, attention aux mauvaises pratiques !

Ne surtout pas déranger

Pour survivre, les oiseaux doivent économiser la moindre calorie. Faire s’envoler un groupe de limicoles sur une plage en hiver revient à leur faire gaspiller une quantité d’énergie difficile à retrouver. Un oiseau qui n’a plus assez d’énergie pour trouver la nourriture nécessaire au maintien de sa température corporelle verra immédiatement ses chances de survie compromises.

L’hiver est une période décisive pour les oiseaux. Seuls survivent ceux qui réussissent à maintenir leur poids et préserver leurs forces. Perturber leur hivernage compromet leur capacité à constituer des réserves vitales.

La période qui précède la migration prénuptiale doit permettre aux oiseaux hivernants d’accumuler assez de calories pour rejoindre les sites de nidification. Le voyage étant bien souvent long et périlleux, l’oiseau doit, là encore, ménager ses efforts. C’est d’autant plus vrai pour certaines espèces, comme l’Avocette élégante, dont les couples peuvent se former sur les sites d’hivernage.

Pour une approche respectueuse :

– Maintenez une distance suffisante entre vous et les oiseaux dans les espaces naturels.

– Évitez tout bruit ou geste brusque.

– Respectez les zones de quiétude réservées aux oiseaux.

Si l’hiver est une épreuve pour les oiseaux, c’est aussi l’occasion pour nous de les observer et de les aider sans les déranger. Offrir une nourriture adaptée, proposer des conditions favorables à l’entretien de leur plumage et respecter leur tranquillité sont des gestes simples mais précieux. Parlez-en autour de vous !

EN CE MOMENT :

Relevez le défi de la LPO Aquitaine ‘Bien nourrir les oiseaux, ça ne mange pas de pain‘

POUR ALLER PLUS LOIN :

Planet Vie – Régulation ultradienne de la température corporelle chez les oiseaux

CNRS – La régulation ultradienne de la température corporelle : un nouveau mécanisme d’économie d’énergie chez les oiseaux face aux contraintes environnementales

MNHN – Ces espèces qui rétrécissent avec le changement climatique

Le Monde – Les oiseaux rétrécissent au fur et à mesure que le climat se réchauffe

GEO – Certains animaux modifient la taille de leurs appendices pour faire face au changement climatique

CRBPO – Les passereaux communs sont plus grands les années chaudes

Sciencepost – Une étude sur les dinosaures remet en question la règle de Bergmann

MNHN – Faut-il nourrir les oiseaux en hiver ?

LPO – Quand et comment nourrir les oiseaux en hiver ?

LPO – Nourrir au jardin, attention aux mauvaises pratiques !

Ornithomedia – Quand faut-il arrêter de nourrir les oiseaux en hiver ?

Ornithomedia – Quelques adaptations des oiseaux pour supporter le froid

Commission Ornithologique de Watermael-Boitsfort – Les adaptations des oiseaux pour supporter le froid

Ornithomedia – Quelques conseils simples pour partager les plages avec les oiseaux

Pour la science : des oiseaux pas manchots en maths

La Journée mondiale des Zones Humides

Chaque 2 février, la Journée mondiale des Zones Humides commémore l’adoption de la Convention de Ramsar, un traité international servant de cadre à la conservation des zones humides. Associations et organismes du monde entier se mobilisent pour partager avec le plus grand nombre leur connaissance de ces milieux aussi fragiles qu’indispensables. Des sorties et des rencontres sont proposées partout en France. Rendez-vous ici pour découvrir celles près de chez vous :

📅 jagispourlanature.org

❝ Zone humide protégée par la convention Ramsar depuis le 27 octobre 2011, le delta de la Leyre fait l’objet d’un programme de gestion encadré par le PNR des Landes de Gascogne, en coordination avec les acteurs locaux, dont la Réserve ornithologique du Teich. A l’interface entre les eaux douces du bassin versant de la Leyre et les eaux salées de l’océan Atlantique, il forme une mosaïque de prairies et de boisements inondables, d’espaces endigués, de roselières, de prés salés, mais aussi de bancs sableux et de vasières sillonnés de nombreux chenaux. Cette diversité d’habitats offre des conditions favorables à l’accueil d’un très grand nombre d’espèces. ❞

Pour la deuxième année consécutive, les odonates ont été traqués dans la Réserve ! Attrapés parfois, zieutés de près souvent, identifiés minutieusement, photographiés avec précision et, bien évidemment, relâchés en pleine forme, ils ont comme l’an passé été étudiés avec la méthodologie du protocole STELI.

Malgré une année particulièrement pluvieuse et un mois de mai sans la moindre journée de suivi, les résultats sont intéressants. La promotion 2024 affiche 5 espèces non contactées en 2023. 21 espèces ont été identifiées, contre 16 en 2023.

Si le Sympétrum vulgaire (sur la liste rouge française des odonates) n’a pas été revu cette année, des espèces comme le Pennipatte blanchâtre ou le Crocothémis écarlate sont venu grossir le rang des espèces recensées sur le site.

Pour poursuivre sur le sujet, nous vous invitons à consulter le Plan National d’Action 2020-2030 en faveur des libellules ainsi que les listes rouges des libellules de France et de la région Nouvelle-Aquitaine :

Aeschne affine ©Joris Grenon

Crocothémis écarlate ©Joris Grenon

Pennipatte blanchâtre ©Joris Grenon

La Réserve ornithologique du Teich vous souhaite une année riche en découvertes !

Merci d’être toujours plus nombreux à suivre et relayer nos actualités. Plus que jamais, les oiseaux ont besoin d’être choyés. Merci de nous aider à faire connaître et protéger le vivant autour de nous. En 2025, continuons d’observer, apprendre et partager.

À bientôt sur nos sentiers !

📸 Carte de voeux réalisée par Mathilde BERNASCONI (disponible à la Boutique de l’Oiseau)

📚 Aujourd’hui, dans le petit glossaire du monde des oiseaux :

🖊️ 𝗚𝘆𝗻𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼𝗺𝗼𝗿𝗽𝗵𝗶𝘀𝗺𝗲

Le “gynandromorphisme bilatéral” se traduit chez les animaux par un corps divisé en deux : une moitié est mâle, l’autre est femelle. Ce phénomène rare et fascinant a pu être observé chez certaines espèces d’oiseaux, de papillons, d’araignées, de lézards ou de crustacés.

Chez les individus qui présentent un fort dimorphisme sexuel (différences morphologiques entre mâles et femelles), le gynandromorphisme est particulièrement flagrant.

Quelle différence avec l’hermaphrodisme ? Le gynandromorphisme est une coexistence permanente des deux sexes au sein d’un même corps. Chez les oiseaux, cela résulte d’une anomalie génétique particulièrement rare pendant la fécondation. Alors que les individus hermaphrodites sont capables de passer d’un genre à l’autre en fonction des circonstances et des besoins, les gynandromorphes présenteront toute leur vie une moitié mâle et l’autre femelle.

Il existe également une autre variante : le gynandromorphisme en mosaïque. Celui-ci affecte l’organisme de manière aléatoire, avec des zones féminines et masculines moins symétriques. Il n’est pas impossible que, selon la répartition des parties mâles ou femelles, certains individus puissent se reproduire, à condition bien sûr que leur allure singulière n’affecte pas leur recherche de partenaire.

Pour aller plus loin :

🎬 Tangara émeraude (Chlorophanes spiza), observé en 2023 par John Murillo au sud de Manizales, en Colombie :

Les animateurs de la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon (antenne du PNR Landes de Gascogne) vous invitent à plonger au cœur des réserves naturelles de la région pour partir à l’affût des majestueuses Grues cendrées :

🩶 𝗔̀ 𝗖𝗮𝗽𝘁𝗶𝗲𝘂𝘅, 𝗹𝗲 𝟭𝟵 𝗷𝗮𝗻𝘃𝗶𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟱

Venez observer les dames grises à l’affût en compagnie d’un guide naturaliste. Toilette, parade, quête alimentaire et autres gestuelles pourront être observées à la longue-vue, sans manquer le retour sur les zones de dortoir à la tombée du jour. Un encas à partager sera l’occasion d’une pause durant cet après-midi de découverte.

🔸De 14h à 18h30, maximum 15 personnes

🔸20€/adulte, 13€/enfant, avec goûter offert et prêt de matériel d’observation

🔸Réservation au 05 24 733 733

🩶 𝗔𝘂 𝗧𝗲𝗶𝗰𝗵, 𝗹𝗲𝘀 𝟮𝟰, 𝟮𝟱 𝗲𝘁 𝟮𝟲 𝗝𝗮𝗻𝘃𝗶𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟱

Entre littoral et landes humides, embarquez pour un voyage ornithologique placé sous le signe de la diversité des habitats traversés et des espèces observées. Des landes aux lagunes saumâtres en passant par les rivages marins, vous partirez à la rencontre des emblématiques Grues cendrées et Bernaches cravants à ventre sombre. Vous découvrirez l’exceptionnelle diversité des limicoles hivernants du bassin d’Arcachon et scruterez la mer à la recherche d’oiseaux marins poussés par le vent du Nord (plongeons, grèbes, laridés). Accompagné d’un animateur naturaliste du Parc Naturel Régional, vous prendrez pour 2 nuits vos quartiers d’hiver à la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon, au cœur de la Réserve Ornithologique du Teich !

🔸+ d’infos en page 13 : Découvrir le programme !

UN AN DANS LA VIE D’UN OISEAU

Chaque année voit se redessiner les grandes lignes d’un récit jalonné d’événements successifs, plus ou moins communs à toutes les espèces d’oiseaux : migration, formation des couples, reproduction, élevage et envol des oisillons, mue, hivernage… Nous vous proposons de découvrir ici, mois après mois, les diverses étapes du cycle annuel des oiseaux de la Réserve !